Welcher Dünger funktioniert am besten für deine Zimmerpflanzen?

- Foliage Factory

- 13. Juli

- 22 Min. Lesezeit

Dünger ist kein bloßer Wachstums-Booster – er ist ein zentraler Bestandteil gesunder Pflanzenpflege in Töpfen. Aber das richtige Format zu finden, ist nicht immer einfach. Flüssig oder langsam freisetzend? Organisch oder synthetisch? Manche Mischungen fördern das Wachstum, andere verursachen Stress oder Anreicherungen – besonders bei empfindlichen Arten.

💡 Wenn du dich noch mit den Grundlagen zu Düngertypen, Substratwirkung und Düngeplänen vertraut machst, starte mit unserem Einsteiger-Guide zum Düngen von Zimmerpflanzen. Danach kannst du hier tiefer einsteigen!

Dieser Guide liefert dir eine klare Entscheidungsgrundlage, um einen Dünger zu finden, der zu deinem Pflegestil, deinem Substrat und den Bedürfnissen deiner Pflanzen passt. Wissenschaftlich fundiert, erfährst du, wie du empfindliches Grün mit salzarmen Optionen schützt, wann sich Flüssigdünger oder Langzeitdünger lohnt – und wie du nährstoffsensible Aroide richtig versorgst.

Vom Basiswissen bis hin zu fortgeschrittenen Indoor-Setups – hier findest du alles, was du brauchst, um deine Pflanzen mit gutem Gefühl und gezieltem Düngen stark zu halten.

Inhalt:

Wie du das richtige Düngemittel für dein Indoor-Setup wählst

Düngertyp passend zu Substrat, Gießverhalten und Licht auswählen

Organisch vs. synthetisch – was funktioniert bei Zimmerpflanzen wirklich?

Substratkompatibilität: Warum Dünger allein nicht über Erfolg entscheidet

Düngerschäden, Salzstress & Überdüngung: erkennen, vorbeugen & beheben

Seltene und empfindliche Zimmerpflanzen düngen – was du vorher wissen solltest

Langfristige Dünge-Strategien & Reset-Protokolle für gesunde Zimmerpflanzen

Quellen & weiterführende Literatur

Wie du das richtige Düngemittel für dein Indoor-Setup wählst

Dünger ist keine Einheitslösung – und wenn du den falschen Typ für dein Setup auswählst, kann das langfristig zu Nährstoffblockaden, Wurzelstress oder schleichendem Rückgang führen. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du den Dünger passend zu Topfgröße, Substrat, Gießverhalten und Pflanzensensibilität auswählst. Ob du feuchtigkeitsliebende Farne oder seltene Aroide in mineralischen Substraten pflegst – das richtige Format macht den Unterschied.

Flüssigdünger – Flexibel für aktive Pflanzenfreunde

Flüssigdünger wird mit Wasser verdünnt und beim regulären Gießen mitgegeben. Er wirkt schnell, ist einfach zu dosieren und ideal für reaktive Pflegeroutinen – besonders in luftigen oder semi-hydroponischen Substraten, wo Nährstoffe schnell durchgespült werden.

✓ Vorteile:

Nährstoffe sind sofort verfügbar

Leicht anpassbar je nach Jahreszeit oder Pflanzenart

Ideal für mineralische Substrate, Rindermischungen oder hydroponische Systeme

✗ Nachteile:

Bei zu hoher Konzentration oder zu häufiger Anwendung leicht überdosierbar

Erfordert eine regelmäßige Routine, um Mangel zu vermeiden

➜ Einsatzbeispiel:

Wenn du häufig gießt, das Wachstum genau verfolgst oder seltene Aroide wie Philodendron luxurians oder Anthurium warocqueanum pflegst, gibt dir Flüssigdünger maximale Kontrolle – ohne Anreicherungen. Bei empfindlichem Grün unbedingt auf salzarme Formulierungen achten, um braune Spitzen zu vermeiden – besonders bei Arten mit erhöhter Salzempfindlichkeit.

📌 Sicherer Dünger für empfindliche Aronstabgewächse?

Achte auf EC-arme Formulierungen mit Mikronährstoffen, ohne Harnstoffstickstoff und mit niedrigem Ammoniumgehalt – das reduziert Salzstress und verhindert Blattrandnekrosen bei wertvollen Arten.

Langzeitdünger – praktische Lösung für stabile Bedingungen

Langzeitdünger (auch SRF – slow-release fertilizer) sind mit Harz oder Polymer umhüllt und geben ihre Nährstoffe nach und nach durch Wärme oder Feuchtigkeit ab. Eingemischt ins Substrat, versorgen sie Pflanzen über einen Zeitraum von 2 bis 6 Monaten gleichmäßig.

✓ Vorteile:

Kein regelmäßiger Düngeplan nötig

Geringes Risiko der Überdüngung bei korrekter Anwendung

Konstanter Nährstoffzugang für die Wurzeln

✗ Nachteile:

Dosierung nachträglich nicht mehr steuerbar

Freisetzungsrate hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab

In trägen, lockeren Substraten (z. B. Orchideenrinde) oft ungleichmäßig

➜ Wann sinnvoll:

Ideal bei großen Töpfen, gleichmäßiger Wärme und für alle, die lieber mit konstanten Bedingungen arbeiten statt jede Woche neu zu dosieren. Nicht geeignet bei sehr luftigen oder schnell durchlässigen Substraten – dort werden die Nährstoffe unter Umständen freigesetzt, bevor sie aufgenommen werden können.

💡 Flüssigdünger oder Langzeitdünger?

Flüssig ist präzise und flexibel – perfekt für durchlässige Systeme. Langzeitdünger ist wartungsarm, aber weniger steuerbar – gut für einfache Setups, nicht für spezialisierte Sammlungen.

Düngestäbchen – keine gute Wahl für empfindliche Wurzeln

Düngestäbchen bestehen aus gepresstem Dünger, der punktuell im Substrat aufgelöst wird.

✓ Vorteile:

Einfach anzuwenden

Wird oft als "saubere" Lösung für Einsteiger vermarktet

✗ Nachteile:

Nährstoffabgabe sehr lokal begrenzt

Führt zu Salzkonzentrationen im direkten Wurzelbereich

Ungeeignet für empfindliche Wurzelsysteme oder semi-hydroponische Bedingungen

⊘ Wann eher nicht:

Für empfindliche oder seltene Arten nicht empfehlenswert. Ramírez & Sánchez (2011) haben gezeigt, dass Düngestäbchen punktuelle Überdüngung und ungleichmäßigen Stress auslösen können – insbesondere bei empfindlichen Strukturen.

Organisch oder synthetisch – was funktioniert wirklich?

Organische Dünger wie Fisch-Emulsion oder Wurmtee stammen aus biologischen Quellen und enthalten meist nur langsam verfügbare Nährstoffe in geringer Konzentration.

✓ Vorteile:

Fördern mikrobielles Leben in organischen Substraten

Schonend für Wurzeln, geringes Risiko von Salzschäden

✗ Nachteile:

Nährstoffverhältnisse sind weniger konstant

Für mineralische Substrate oder semi-hydro nicht geeignet

Kann in feuchten Systemen zu Gerüchen oder Biofilm führen

➜ Wann geeignet:

Optimal für erdhaltige Substrate oder biologische Anbaumethoden. Nicht verwendbar in LECA, Pon oder anderen inaktiven Substraten ohne Mikroben.

Welches Düngemittel passt zu welchem Setup?

Es kommt weniger auf die Pflanze an – entscheidend ist das System. Hier ein kompakter Überblick:

Setup | Empfohlene Form | Begründung |

Semi-hydro, Pon, LECA | Flüssigdünger, salzarm | Nährstoffe werden schnell ausgespült, Langzeitdünger ist unzuverlässig |

Erde in großen Töpfen | Langzeitdünger oder Kombination | Gleichmäßige Bedingungen erlauben langsame Abgabe |

Seltene Aroide, Orchideen | Flüssigdünger, synthetisch und salzarm | Präzision nötig, EC darf nicht zu hoch sein |

Einfache Pflege-Setups | Organisch oder milder Langzeitdünger | Geringes Risiko, aber weniger Flexibilität |

Viel Licht & schnelles Wachstum | Mischung aus Flüssig- und Langzeitdünger | Hoher Bedarf wird durch zwei Quellen besser gedeckt |

📌 Du nutzt LECA, Pon oder Bims?

Die Wahl des Düngers ist nur der erste Schritt – auch EC, Verdünnung und Spülintervalle spielen eine Rolle. Sieh dir den vollständigen Guide zum Düngen in semi-hydroponischen Systemen an, wenn du mineralisch kultivierst.

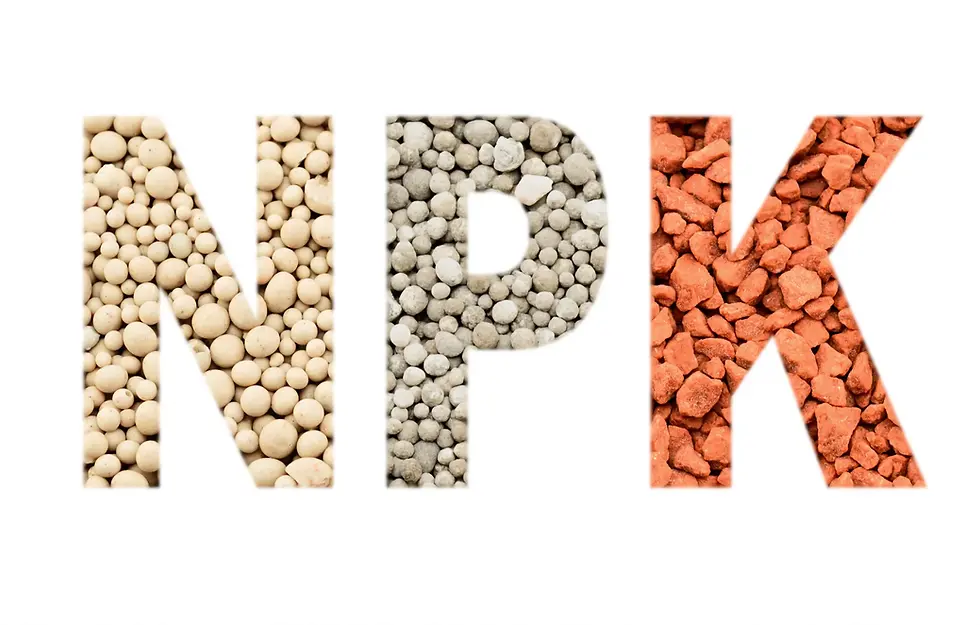

NPK entschlüsseln: Nährstoffverhältnisse verstehen ist der Schlüssel zur richtigen Düngerauswahl bei Zimmerpflanzen

Zimmerpflanzendünger werden oft mit schwammigen Versprechen beworben – „Universaldünger“, „Orchideennahrung“ oder „Grünpflanzen-Booster“. Aber was wirklich zählt, steht auf dem Etikett. Und wer weiß, worauf man achten muss, kann anhand des NPK-Verhältnisses und der Inhaltsstoffe genau erkennen, wie sich ein Dünger im eigenen Setup verhält.

In diesem Abschnitt erfährst du, wie man Düngeetiketten richtig liest, wie man NPK auf den Stoffwechsel der Pflanze und das Substrat abstimmt – und warum Allzweckmischungen indoor oft nicht funktionieren.

Was bedeutet NPK eigentlich – und warum ist das wichtig?

Die NPK-Angabe beschreibt den prozentualen Anteil von:

N = Stickstoff (Wachstum grüner Pflanzenteile)

P = Phosphor (Wurzelentwicklung, Blütenbildung)

K = Kalium (Stoffwechsel, Stresstoleranz)

➜ Ein Dünger mit 6–2–4 enthält z. B. 6 % Stickstoff, 2 % Phosphor und 4 % Kalium.

Doch es geht nicht nur um die Zahlen – das Verhältnis zueinander ist entscheidend.

✗ Hoher Stickstoffanteil (z. B. 12–4–6) fördert kräftiges, schnelles Wachstum – ideal für Monstera, Philodendron oder Ficus in aktiven Phasen.

✓ Ausgewogene Mischungen (z. B. 5–5–5 oder 3–1–2) erhalten gleichmäßiges Wachstum mit geringerer Toxizitätsgefahr.

✓Phosphorarme Dünger sind sicherer für Epiphyten oder semi-hydroponische Systeme, da sich P dort leicht anreichern kann.

📌 Eine vollständige Erklärung, was NPK bedeutet und warum Spurenelemente entscheidend sind, findest du in unserem Einsteiger-Guide – dort wird jedes Element verständlich erklärt.

Formel an das Substrat anpassen

Basierend auf El‑Gendy & Soliman (2022) und Wright & Niemiera (1987) beeinflusst das Substrat maßgeblich, welche NPK-Formulierungen sinnvoll sind:

Substrattyp | Empfohlenes NPK-Profil | Warum |

Mineralisch / semi-hydro (LECA, Pon, Perlit-Mischungen) | Flüssigdünger mit ausgeglichenem Verhältnis (z. B. 3–1–2) | Inerte Medien haben keine Pufferwirkung – hohe NPK-Werte führen zu Salzansammlungen |

Organische Erde mit Wurmhumus oder Kompost | Weniger N, etwas mehr K (z. B. 4–2–6) | Mikroben fördern die Stickstoffverfügbarkeit – weniger Bedarf von außen |

Coco- oder Torfbasierte Mischungen | Mittleres NPK mit Mikronährstoffen (z. B. 6–3–6) | Gut für gleichmäßiges Wachstum, kann sich aber verdichten und Aufnahme beeinflussen |

💡 In aktiven, organischen Substraten binden sich Nährstoffe an organische Bestandteile. In hydroponischen Systemen werden sie hingegen direkt ausgespült – dort helfen niedrige bis mittlere NPK-Werte, die typische „Boom & Crash“-Dynamik zu vermeiden.

Versteckte Salze und toxische Füllstoffe vermeiden

Seltene Aroide und empfindliches Grün reagieren besonders empfindlich auf hohen EC (elektrische Leitfähigkeit) und Salzansammlungen. Wang et al. (2024) zeigten, dass selbst ausgewogene Dünger sichtbare Mangelsymptome auslösen können, wenn sich Salze im Substrat stauen.

❗ Achte auf:

Nitratbasierter Stickstoff statt Harnstoff oder Ammonium – wirkt stabiler und schonender

Mikronährstoffe wie Magnesium, Kalzium, Molybdän und Eisen (am besten als Fe-EDDHA oder Fe-DTPA)

Wenig Chlorid und Schwefel – zu viel Cl oder SO₄ trocknet Wurzelspitzen in geschlossenen Systemen aus

❌ Vermeide:

Harnstoffbasierte Dünger in semi-hydro oder bei seltenen Aroiden mit Samtstruktur

Hochphosphor-Produkte, die als „Blüh-Booster“ vermarktet werden – unnötig bei Blattpflanzen und potenziell schädlich

„Zimmerpflanzendünger“-Etiketten sind oft irreführend

Viele Produkte, die als Zimmerpflanzendünger verkauft werden, sind lediglich verdünnte Gartenformeln. Sie enthalten häufig:

Überproportional viel Stickstoff im Vergleich zu P und K

Salzlastige Trägerstoffe wie Ammoniumsulfat oder Kaliumchlorid

Nicht chelatierte Mikronährstoffe, die in neutralen Substraten nicht aufgenommen werden

Stattdessen solltest du Wert legen auf:

Transparente Deklaration der Nährstoffquellen

Angaben zu EC oder ppm bei empfohlener Verdünnung

Detaillierte Mikronährstoff-Auflistung

📌 Bei Unsicherheit: Suche online nach Laboranalysen oder Sicherheitsdatenblättern (MSDS), vor allem bei empfindlichen Arten oder hochpreisigen Spezialdüngern.

Welches NPK-Verhältnis passt zu deiner Pflanze?

Es gibt keine Einheitslösung – aber man kann Pflanzen nach Wachstumstyp und Substrat gruppieren:

Pflanzentyp | Empfohlenes NPK | Hinweise |

Schnell wachsendes Grün (Monstera, Epipremnum) | 3–1–2 oder 5–3–3 | Nur bei aktivem Wachstum verwenden, bei wenig Licht stark verdünnen |

Samtige Aroide (Anthurium, seltene Philodendron) | 2–1–2 oder 4–2–4 | Nitratbasierter Stickstoff, kein Harnstoff. EC niedrig halten |

Epiphyten (Orchideen, Hoyas) | 1–1–2 oder 2–2–3 | Niedriger Phosphor, regelmäßig in kleinen Dosen |

Sukkulenten & Caudexpflanzen | 1–2–2 oder 2–4–6 | Weniger Stickstoff, mehr Kalium für stabile Gewebestruktur |

💡 Laut Bastías & Latorre (2022) war die Chlorophyllbildung und Nährstoffaufnahme bei Zimmerpflanzen am besten bei leicht stickstoffbetonten, aber mäßig konzentrierten Düngern – nicht bei aggressiven „Wachstumsformeln“.

Düngertyp passend zu Substrat, Gießverhalten und Licht auswählen

Die Wahl des richtigen Düngertyps hängt nicht nur von den Nährstoffen ab – sondern auch davon, wie sie verabreicht werden. Flüssigdünger, Langzeitgranulat, organische Pellets oder Mineraldünger – sie alle verhalten sich unterschiedlich, je nachdem wie deine Pflanzen wachsen, wie oft du gießt und welches Substrat du verwendest.

In diesem Abschnitt geht es darum, wie du die Düngerform deinem konkreten Setup anpasst – nicht nur der Pflanzenart. Das ist ein entscheidender Punkt, den viele Anleitungen übersehen.

Flüssig oder Langzeitdünger für Zimmerpflanzen?

Eine der häufigsten Fragen: Sollte man lieber flüssig oder langsam freisetzend düngen? Es gibt keine pauschale Antwort – es hängt ganz vom Setup ab.

Flüssigdünger: präzise und flexibel

Flüssige Formulierungen – konzentriert oder gebrauchsfertig – bieten Kontrolle und Anpassbarkeit.

➜ Am besten geeignet für:

Hydroponische, semi-hydro oder mineralische Substrate (LECA, Pon, Perlit)

Indoor-Setups mit starkem Licht und aktiver Photosynthese

Sammler:innen, die Pflege individuell abstimmen

✓ Vorteile:

Dosierbar je nach Lichtverhältnissen und Wachstumsphase

Überschüsse können ausgespült werden

Kompatibel mit weichem oder gefiltertem Wasser

❗ Achtung:

Erfordert konsequente Anwendung – unregelmäßige Verdünnung oder ausgelassene Düngungen führen schnell zu instabilem Wachstum.

Langzeitdünger: geringer Aufwand, breites Anwendungsspektrum

Granulat- oder umhüllte Dünger setzen ihre Nährstoffe über Wochen hinweg durch Feuchtigkeit und Temperatur frei.

➜ Am besten geeignet für:

Organische oder torfbasierte Substrate

Weniger häufiges, aber gründliches Gießen

Pflanzen in stabilen Umgebungen (z. B. Wohnräume mit hellem Fensterplatz oder konstante Bedingungen im Gewächshaus)

✓ Vorteile:

Kein ständiges Nachdüngen

Funktioniert mit der natürlichen Aktivität von Mikroorganismen in Erde

Verhindert Flüssigkeitsstau in feuchtigkeitsspeichernden Töpfen

✗ Nachteile:

Kann lokal überdosieren

Unzuverlässig in semi-hydro oder geschlossenen Terrarien – umhüllte Körner lösen sich dort oft unvorhersehbar auf

💡 Poole & Conover (1986) stellten fest, dass Langzeitdünger in torfhaltigen Substraten das Wachstum gleichmäßig fördern – allerdings nur, wenn auch mikrobielle Aktivität vorhanden ist. In sterilen Medien bleibt die Wirkung begrenzt.

📌 Passive Hydrokultur braucht ein völlig anderes Düngekonzept. Wie du das richtig umsetzt, erfährst du im Semi-Hydro Düngeguide.

Sichere Düngerauswahl für empfindliche oder seltene Pflanzen

Seltene Pflanzen – insbesondere samtige Anthurien, empfindliche Philodendren oder importierte Aronstabgewächse – haben andere Bedürfnisse als z. B. ein Pothos.

✓ Optimal geeignet:

Flüssigdünger mit niedrigem Salzgehalt (z. B. EC unter 1,0 dS/m bei Anwendung)

Nitratbasierter Stickstoff

Chelatierte Mikronährstoffe, vor allem Fe-EDDHA und Ca-Mg

✗ Vermeiden:

Hohe Ammoniumgehalte (können Wurzelverbrennungen in sauerstoffarmen Substraten auslösen)

Synthetische Formulierungen ohne Mikronährstoffe

Blühdünger mit hohem P-Anteil (unnötig bei Grünpflanzen)

💡 de Boer & Scholten (2025) belegten, dass Kombinationen aus nitratbasierten Formulierungen und niedrigem EC-Wert die Zellspannung und Stressresistenz seltener Aroide unter Indoor-Bedingungen fördern.

Gießrhythmus + Substrat = Düngeplan

Wie oft du gießt, beeinflusst direkt, wie sich Dünger im Topf verhält. Hier ein Überblick:

Gießverhalten | Substrattyp | Geeignete Düngerform |

Wöchentlicher Spülzyklus | LECA, Pon, Perlit | Flüssigdünger, stark verdünnt, bei jeder 2.–3. Wässerung |

Tägliches Gießen in kleinen Mengen | Kleine Töpfe, feine Erde | Schwach dosierter Flüssigdünger, wöchentlich – Salzansammlungen vermeiden |

Tiefes Durchdränken alle 1–2 Wochen | Organische Erde, Kokos-Mix | Langzeitdünger + monatliche Flüssigdüngung |

Selbstbewässerungssysteme | Dochttöpfe, Sub-Irrigation | Sehr schwacher Flüssigdünger ODER milder Langzeitdünger im oberen Bereich |

💡 El-Gendy & Soliman (2022) zeigten, dass die Substratzusammensetzung die Verfügbarkeit und Beweglichkeit von Nährstoffen massiv beeinflusst – besonders in geschlossenen Indoor-Systemen, in denen keine natürliche Auswaschung stattfindet.

Lichtverhältnisse verändern den Nährstoffbedarf

Helles indirektes Licht oder Zusatzlicht → erhöhter Bedarf an Stickstoff, Magnesium, Eisen. Flüssigdünger alle 7–14 Tage.

Dunklere Wohnräume → langsamer Stoffwechsel. Monatlich schwach düngen oder milden Langzeitdünger verwenden.

Rein künstliche Beleuchtung (z. B. Grow-Tents) → Volldünger mit Spurenelementen wie Mangan, Bor, Zink nutzen.

💡 Bastías & Latorre (2022) belegten, dass bei wenig Licht Chlorophyll und Nährstoffspeicherung rasch abnehmen – es sei denn, die Nährstoffe stehen in direkt verfügbarer Form kontinuierlich zur Verfügung (insbesondere Nitrat, Magnesium und Eisen).

Empfohlene Düngertypen je nach Situation – Zusammenfassung

Anwendungssituation | Empfohlene Lösung | Warum |

Seltener Anthurium in semi-hydro | Flüssigdünger mit Nitratbasis (z. B. 3–1–2), niedriger EC | Schonende, präzise Versorgung |

Monstera in Erdmix | Langzeitdünger + gelegentlich Flüssigdünger | Langfristige Nährstoffversorgung bei starkem Wachstum |

Hoyas auf Perlit | Schwach dosierter Flüssigdünger alle 2–3 Wochen | Salzstress vermeiden, epiphytische Ansprüche beachten |

Große Sammlung mit wenig Zeit | Kontrollierter Langzeitdünger (2–3 Monate) | Stabilität und wenig Aufwand kombinieren |

Organisch vs. synthetisch – was funktioniert bei Zimmerpflanzen wirklich?

Kaum ein Thema wird unter Pflanzenhaltern so heiß diskutiert wie die Frage: Ist organischer Dünger "besser" als synthetischer? Doch sobald man vom Gartenbeet in den Blumentopf wechselt, wird die Antwort weniger ideologisch – und deutlich pragmatischer.

In diesem Abschnitt vergleichen wir organische und synthetische Dünger speziell für den Indoor-Bereich – mit Blick auf Wirkung, Aufnahme, Salzrisiko und Substratverträglichkeit. Außerdem schauen wir uns an, wie sich beide Varianten auf seltene oder empfindliche Pflanzen auswirken.

Wichtige Unterschiede im Indoor-Kontext

Merkmal | Organischer Dünger | Synthetischer Dünger |

Nährstofffreisetzung | Langsam, abhängig von Mikroben | Sofort verfügbar (außer bei Langzeitformen) |

Salzbelastung | Von Natur aus niedriger EC | Höherer EC bei Überdosierung |

Geruch & Rückstände | Möglicher Geruch, Rückstände möglich | Rückstandsfrei, aber Salzkrusten bei falscher Anwendung |

Substratverträglichkeit | Funktioniert am besten mit aktiver Mikrobenflora | Geeignet für sterile oder mineralische Mischungen |

Steuerbarkeit | Wenig präzise | Exakte NPK- und Mikronährstoffdosierung möglich |

Indoor-Sicherheit | Kann Trauermücken oder Schimmel fördern | Hygienischer bei sauberer Anwendung |

💡 Yadav & Singh (2012) zeigten: Synthetischer Dünger fördert schnelleres Wachstum und mehr Blüten bei Topfpflanzen. Organischer Dünger verbessert dagegen die Wurzelentwicklung und die langfristige Substratqualität – allerdings nur bei aktiver Mikrobenflora.

Wann organischer Dünger sinnvoll ist

Organische Dünger wie Wurmhumus, Fisch-Emulsion oder Kompost-Tee funktionieren gut in erdigen Substraten oder Setups mit aktiver biologischer Aktivität (z. B. Terrarien, organische Mischungen).

➜ Besonders geeignet für:

Gärtner:innen, die selten und schwach düngen

Pflanzen in torf- oder humusbasierten Substraten

Alle, die Salzansammlungen vermeiden wollen

Low-light-Setups mit langsamem Stoffwechsel

❗ Aber:In semi-hydroponischen oder mineralischen Substraten wirken organische Dünger kaum – denn dort fehlen Mikroorganismen, die sie aufschließen.

💡 El-Gendy & Soliman (2022) betonen: Die Wirkung organischer Dünger hängt direkt vom Substrat ab. Ohne mikrobielle Aktivität bleiben viele Nährstoffe in unzugänglicher Form gebunden.

Wann synthetischer Dünger die bessere Wahl ist

Synthetische Dünger – z. B. flüssige NPK-Formeln oder Langzeitgranulat – liefern exakt dosierbare, sofort verfügbare Nährstoffe.

➜ Besonders geeignet für:

Aronstabgewächse in mineralischen oder semi-hydroponischen Substraten

Seltene Arten mit engem Nährstofffenster

Pflege mit planbaren Ergebnissen

Räume, in denen Sauberkeit und Geruchsfreiheit wichtig sind (z. B. Pflanzregale, LECA-Systeme)

Geeignete Produkte sollten sein:

Salzarm und für Grünpflanzen formuliert (NPK unter 10)

Mit chelatierten Mikronährstoffen

Harnstofffrei (zur Vermeidung von Ammonium-Stauungen)

💡 Bastías & Latorre (2022) belegten: Chlorophyllgehalt und optische Qualität der Blätter waren bei Zimmerpflanzen höher, wenn mit kontrolliert dosierten synthetischen Düngern gearbeitet wurde – im Vergleich zu organischen Mischungen.

📌 Sicherheitstipps für empfindliche Arten

Wenn du empfindliche Aroide oder Sammlerpflanzen wie Anthurium warocqueanum oder Monstera obliqua pflegst, solltest du keine Standard-Blühdünger oder Universalmischungen aus dem Gartenbereich verwenden.

Stattdessen:

Verwende gezielt formulierte Grünpflanzendünger mit niedrigem EC

Meide Harnstoff-, Ammonium- oder Chlorid-basierte Stickstoffquellen

Achte auf Spurenelemente in chelatierter Form (z. B. Fe-EDDHA oder Mn-EDTA)

Bei semi-hydroponischen Setups nur mineralische, klar deklarierte Lösungen nutzen – nichts Organisches

Mythencheck: „Organisch ist indoor immer sicherer“ – stimmt nicht.

Organisch heißt nicht ungiftig: Zu viel Knochenmehl oder Komposttee kann Wurzelschäden verursachen

Organisch verhindert keine Anreicherung: Viele Bio-Dünger enthalten trotzdem lösliche Salze

Organisch ist nicht mückenfrei: Warmes Raumklima kann Bio-Dünger zum Brutplatz für Trauermücken oder Schimmel machen

📌 Fazit: Düngetyp an Pflegeweise anpassen

Organischen Dünger verwenden, wenn du...

mit aktiven Substraten arbeitest

in Terrarien oder Boxen mit hoher Luftfeuchte anbaust

langsame Wirkung und evtl. Geruch in Kauf nimmst

regelmäßig spülst und nur sparsam düngst

Synthetischen Dünger verwenden, wenn du...

mineralische oder semi-hydro Systeme nutzt

seltene oder nährstoffempfindliche Arten kultivierst

exakte Dosierung und planbare Resultate willst

sauber, geruchslos und hygienisch düngen möchtest

Substratkompatibilität: Warum Dünger allein nicht über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Der richtige Dünger ist nur die halbe Miete. Die andere Hälfte? Das Substrat. Denn das Material, in dem deine Pflanze wächst, beeinflusst maßgeblich, wie Nährstoffe gespeichert, freigesetzt und aufgenommen werden. Wenn das nicht zusammenpasst, kommt es trotz hochwertigem Dünger zu Wurzelstress, Salzansammlungen oder schlechtem Wachstum.

In diesem Abschnitt geht es darum, wie verschiedene Substrate mit Nährstoffen interagieren – und wie du deine Düngepraxis je nach Substrat anpasst.

Wie Substrate die Nährstoffdynamik verändern

Unterschiedliche Substrate haben stark unterschiedliche Kationenaustauschkapazitäten (CEC) – also die Fähigkeit, Nährstoffe zu halten und abzugeben. Zudem unterscheiden sie sich in:

Salzpufferung

Wasserhaltevermögen

Mikrobieller Aktivität (relevant für organische Dünger)

Sauerstoffversorgung der Wurzeln

Substrattyp | Nährstoffspeicherung | Mikrobielle Aktivität | Salzrisiko | Geeignete Düngung |

Torfbasierte Erde | Hoch | Mittel–hoch | Niedrig–mittel | Organisch oder verdünnter Flüssigdünger |

Kokosfaser | Mittel | Niedrig–mittel | Mittel | Salzarm, flüssig + gelegentliche Spülung |

Rinde + Perlit | Niedrig | Mittel | Niedrig | Langzeitdünger oder häufiger Flüssigdünger in kleiner Dosis |

LECA / Mineralisch | Sehr niedrig | Keine | Hoch | Präziser Mineraldünger, auf pH achten |

Akadama / Bims | Niedrig | Keine | Mittel | Schwacher Flüssigdünger oder Blattdüngung |

Semi-hydro Mischungen | Variabel | Gering | Hoch | Mineraldünger mit pH-Kontrolle |

💡 El‑Gendy & Soliman (2022) zeigten: Selbst bei gleicher Düngung verändert sich die Nährstoffaufnahme je nach Substrattyp deutlich. Schlechte Kombinationen führten zu Chlorosen oder Wachstumsstagnation – trotz „richtiger“ Düngermenge.

Warum sich derselbe Dünger in unterschiedlichen Substraten anders verhält

In organischer Erde werden Langzeitdünger durch Mikroben langsam abgebaut. Die Nährstoffe stehen nach und nach zur Verfügung, das Salzrisiko bleibt gering.

In LECA dagegen liegen dieselben Körner einfach nur im Topf – ohne Mikroben zersetzen sie sich kaum, bleiben ungenutzt oder lösen sich zu schnell.

In Kokosmischungen können Kalium und Natrium mit Kalzium und Magnesium konkurrieren – besonders bei starker Düngung. Das führt oft zu Mangelerscheinungen trotz ausreichender Zufuhr.

💡 Wright & Niemiera (1987) wiesen nach: Die Zusammensetzung des Substrats beeinflusst direkt die Löslichkeit und Aufnahmeeffizienz von Nährstoffen – vor allem in stark belüfteten Systemen wie Rindensubstrat oder Hydrokultur.

Düngetipps je nach Substrattyp

Torf- oder humusreiche Mischungen

Weniger häufig düngen (monatlich oder alle 2 Wochen)

Milde organische oder synthetische Dünger verwenden

Keine Überdüngung – Überschüsse bleiben lange gespeichert

Kokosfaser

Kalzium und Magnesium ergänzen (vor allem bei Aroiden)

Salzarmen Volldünger verwenden

Regelmäßig spülen, um überschüssiges Natrium und Kalium zu entfernen

Rindenreiche oder luftige Erdmischungen

Geringe Nährstoffspeicherung – lieber öfter, dafür schwächer düngen

Langzeitgranulat oder verdünnter Flüssigdünger alle 7–10 Tage

Inerte Substrate (LECA, Pon, Bims, Perlit)

Nur präzise synthetische Dünger verwenden (EC 1–1,5 mS/cm)

pH stabil halten (5,5–6,5) oder auf hydroponische Formulierungen setzen

Keine organischen Zusätze – sie verrotten oder bleiben ungenutzt

💡 Yu & Zhang (2023) zeigten: Die Nährstoffaufnahme über die Wurzel hängt stark vom Substrat ab. In Substraten mit niedriger Austauschkapazität funktioniert nur die Aufnahme ionischer Nährstoffformen – wie in Hydrodüngern.

❌ Mythencheck: „Ein Dünger funktioniert für alle Setups“ – falsch.

Rindensubstrat wie LECA behandeln? → Mangelerscheinungen.

LECA wie Erde düngen? → Wurzelschäden.

Auf semi-hydro umgestellt? → Dann muss sich auch deine Düngepraxis ändern – sonst leidet die Pflanze.

Dünger ist nicht universell – er wirkt nur so gut, wie das Substrat es zulässt.

❗ Warnsignale, dass Substrat und Dünger nicht zusammenpassen

Neue Triebe vergilben, Stiele bleiben weich → zu wenig Stickstoff oder Magnesium kommt bei den Wurzeln an

Salzkruste auf Substrat oder Topfrand → Salze reichern sich schneller an als sie ausgespült werden

Wachstum stoppt trotz gesunder Wurzeln → Nährstoffe vorhanden, aber nicht verfügbar

Braune Blattränder trotz mäßiger Düngung → Dünger zu stark für das pufferschwache Substrat

📌 Fazit: Der Dünger muss zum Wurzelraum passen

Es gibt keinen „besten Dünger für alle Pflanzen“. Es gibt nur den besten Dünger für dein Setup.

Stelle dir bei der Auswahl also folgende Fragen:

Woraus besteht mein Substrat?

Speichert es Nährstoffe oder spült es schnell durch?

Gibt es mikrobielle Aktivität – oder ist das System steril?

Wächst die Pflanze in Erde oder in einem hydrokulturellen System?

Nur wenn diese Elemente zusammenpassen, kann deine Pflanze das bekommen, was du ihr gibst.

Düngerschäden, Salzstress & Überdüngung: erkennen, vorbeugen & beheben

Düngen hilft Zimmerpflanzen, gesund zu wachsen – aber zu viel des Guten kann das Gegenteil bewirken. In Innenräumen fehlen natürliche Ausgleichsmechanismen wie Regen oder Bodenmikroben. Überschüssige Düngesalze sammeln sich stattdessen im Topf, blockieren die Wurzelfunktion und schädigen das Gewebe.

In diesem Abschnitt erfährst du, wie Überdüngung aussieht, wie sie entsteht – und was du tun kannst, um langfristige Schäden zu verhindern.

Anzeichen für Düngerschäden und Salzstress

Überdüngung macht sich oft nicht sofort bemerkbar. Die Symptome entwickeln sich schleichend – vor allem bei wenig Licht oder in schlecht drainierenden Töpfen. Darauf solltest du achten:

Symptom | Mögliche Ursache |

Braune Spitzen oder vertrocknete Ränder | Salzstress oder Kaliumüberschuss |

Verkrüppelter oder verbrannter Neuaustrieb | Zu hoher EC (elektrische Leitfähigkeit) |

Gelbe Zwischenräume bei grünen Blattadern | Mikronährstoffmangel (z. B. Eisen oder Magnesium) |

Wachstumsstopp | Überdosierung von Stickstoff oder Ammonium |

Weiße Kruste auf Erde oder Topfrand | Abgelagerte Düngesalze |

Fauliger Geruch, schwarze Wurzelspitzen | Sauerstoffmangel durch Salzüberlastung im Wurzelbereich |

💡 Ramírez & Sánchez (2011) dokumentierten: Zu viel Stickstoff und Salz verursacht Wurzelnekrosen, gestörte Verdunstung und strukturellen Schaden an Zimmerpflanzen – vor allem bei Lichtmangel.

Warum Überdüngung passiert – auch wenn du „vorsichtig“ bist

Düngerprobleme entstehen oft durch kleine Routinen oder Kombinationsfehler. Besonders häufig, wenn:

Flüssigdünger zu oft in voller Konzentration verwendet wird

Verschiedene Düngertypen kombiniert werden, ohne die Gesamtmenge zu reduzieren

Pflanzen in Ruhephasen, nach Umtopfen oder bei Stress weiter gedüngt werden

Hartes Leitungswasser zusätzlich Salze einträgt (→ erhöhter EC)

Auf trockenes Substrat gedüngt wird

Das Substrat nie durchgespült wird

Selbst milde oder organische Dünger können Schaden anrichten, wenn sie zu oft oder unter ungünstigen Bedingungen verabreicht werden.

Pflanzen, die besonders empfindlich auf Überdüngung reagieren

Einige Arten oder Wuchsformen sind besonders salzempfindlich:

Panaschierte Pflanzen, vor allem weiße Formen wie Monstera 'Albo' oder Syngonium 'Milk Confetti'

Aronstabgewächse in semi-hydroponischen Setups, z. B. Philodendron gloriosum oder Anthurium warocqueanum in LECA, Pon oder ähnlichen Medien

Sukkulenten & Caudexpflanzen, wegen langsamem Stoffwechsel und niedriger Salzverträglichkeit

Epiphyten wie Hoya, Orchideen oder Farne – sie besitzen feine, empfindliche Wurzeln

📌 Tipp: Für diese Pflanzen nur salzarme Dünger verwenden (Salzindex unter 0,5 %) und stärker verdünnen als auf der Verpackung angegeben.

Was EC bedeutet – und warum es indoor wichtig ist

EC (elektrische Leitfähigkeit) misst die Gesamtmenge gelöster Salze im Wurzelbereich. Besonders wichtig in semi-hydro oder mineralischen Setups, wo keine Pufferwirkung vorhanden ist.

✓ Sichere EC-Bereiche (dS/m) für häufige Pflanzengruppen:

Empfindliches Grün (z. B. Anthurium, Calathea): 0,4–0,8

Epiphyten (Hoya, Orchideen): 0,2–0,6

Aroide in Mineralmedien: 0,6–1,2

Allgemeine Topfpflanzen in Erde: 0,8–1,5

✗ Vermeide Dünger, die:

keinen EC- oder ppm-Wert bei Anwendungsdosis angeben

Ammonium, Harnstoff oder Chlorid als Haupt-Stickstoffquelle nutzen

für Gartenpflanzen oder Blühpflanzen formuliert sind (→ zu stark für Indoor-Systeme)

📌 So vermeidest du Düngerschäden bei Zimmerpflanzen

Die wichtigsten Maßnahmen:

➜ Immer vor dem Düngen gießen

Trockenes Substrat + Dünger = sofortiger Salzschock

➜ Stärker verdünnen als empfohlen

Starte mit ¼ oder ½ Konzentration – besonders bei empfindlichen Arten

➜ Die richtige Formel wählen

Für mineralische Substrate: hydroponische Nährstoffe. Für Erde: organische oder mild-synthetische Produkte

➜ Nicht kombinieren ohne Plan

Keine gleichzeitige Verwendung von Flüssigdünger, Langzeitdünger und Kompost – es sei denn, du rechnest die Gesamtmenge exakt um

➜ Töpfe regelmäßig spülen

Alle 6–8 Wochen mit weichem Wasser durchspülen, bis das Abflusswasser klar ist

➜ EC messen (wenn möglich)

In mineralischen Setups hilft ein EC-Messgerät, um gefährliche Werte frühzeitig zu erkennen

Was tun, wenn du überdüngt hast?

Wenn du Anzeichen für Überdüngung oder Salzbelastung erkennst:

Sichtbare Düngerrückstände (Granulat, Krusten) entfernen

Mit weichem Wasser gründlich durchspülen (2–3x Topfvolumen)

2–3 Wochen lang nicht düngen, damit sich die Wurzeln erholen

Umtopfen, wenn das Substrat muffig riecht, verdichtet ist oder starke Salzränder zeigt

📌 Grundregel: Düngen sollte am Wachstum orientiert sein – nicht am Kalender

Dünge nicht einfach „weil jetzt der Monat dafür ist“. Achte stattdessen auf echte Wachstumssignale: neue Triebe, längere Stiele, aktives Wurzelwachstum. Wenn nichts davon passiert, reduziere die Dosis oder setze aus.

💡 Dünger ist Unterstützung – kein Ritual. Gib nur, was die Pflanze wirklich braucht.

Seltene und empfindliche Zimmerpflanzen düngen – was du vorher wissen solltest

Nicht alle Zimmerpflanzen vertragen Standard-Düngepläne. Wer seltene Aroide, samtige Blattschmuckpflanzen oder stark panaschierte Sorten pflegt, muss beim Düngen deutlich gezielter vorgehen. Die richtige Formel kann stabile Farbe und kräftiges Wachstum fördern. Die falsche? Führt zu Blattschäden, Wurzelproblemen oder kompletten Verlusten.

In diesem Abschnitt erfährst du, wie du hochwertige Pflanzen in mineralischen Substraten, semi-hydro Systemen oder erdigen Mischungen sicher düngst – ohne ihre Gesundheit zu gefährden.

Pflanzen mit besonderem Düngebedarf

Langsam wachsende, empfindliche oder fein strukturierte Arten sind weniger salztolerant – vor allem gegenüber Harnstoff, synthetischen Spitzen oder EC-Spitzen. Dazu zählen:

Pflanzengruppe | Warum sensibel? |

Samtige Anthurien (warocqueanum, veitchii, luxurians) | Feine Wurzeln, empfindlich gegenüber EC & Harnstoff |

Kriechende Philodendren (gloriosum, plowmanii) | Flach wachsend, niedriger Nährstoffbedarf |

Weiß-panaschierte Pflanzen (Monstera 'Albo', Syngonium 'Milk Confetti') | Weniger Chlorophyll → geringere Aufnahmeleistung |

Hoya in LECA oder Pon | Feine Wurzeln, schnelle Salzaufnahme |

Miniaturarten | Weniger Pflanzenmasse = leicht überdüngt |

💡 Yadav & Singh (2012) zeigten: Organische Dünger führten bei Blattschmuckpflanzen zu langsamerem, aber stabilerem Wachstum – vor allem bei wenig Licht – während synthetische Varianten schnellere, aber volatilere Ergebnisse brachten.

Was macht einen Dünger “sicher” für empfindliche Arten?

Wenn du inaktives Substrat nutzt oder seltene Pflanzen pflegst, achte auf:

✓ Niedriger Salzindex

Stark salzhaltige Produkte (z. B. mit Ammoniumnitrat oder Kaliumchlorid) dehydrieren Wurzeln schnell. Zielwert: unter 0,5 auf dem Salzindex (falls verfügbar).

✓ Harnstofffrei oder sehr wenig Harnstoff

Harnstoff ist in inaktiven Substraten instabil und verursacht leicht Wurzelschäden – vor allem in LECA, Pon oder Rindensubstraten. Besser: Nitratbasierter Stickstoff.

✓ Mikronährstoffausgleich

Samtige Anthurien und panaschierte Philodendren zeigen bei NPK-only-Formeln schnell Mängel – besonders bei Magnesium und Kalzium.

✓ Chelatierte Spurenelemente

Inerte Substrate puffern schlecht. Chelatierte Verbindungen wie Fe-EDDHA oder Fe-DTPA wirken stabil und sicher.

✓ Stabiler pH-Wert

Dünger mit pH-neutraler Wirkung (6,0–6,5) sind ideal – außer du passt dein Gießwasser gezielt an.

Beispiele für passende Dünger je nach Setup

Setup | Ideale Düngeform |

LECA / Pon | Hydroponischer Flüssigdünger, stark verdünnt (¼–⅓ Stärke) |

Kokosbasierte Erdmischung | Organisches Langzeitgranulat + Flüssigdünger mit Mikronährstoffen |

Torf-Perlit-Mix | Ausgewogener synthetischer oder organischer Volldünger |

Epiphytenmix (Orchideen, Hoyas) | Salzarmer, harnstofffreier Orchideendünger oder stark verdünnter Flüssigdünger |

Montierte oder wurzelnackte Setups | Blattdüngung mit schwach konzentriertem, pH-angepasstem Flüssigdünger |

📌Tipps zum Düngen seltener Pflanzen

➜ Mit ¼ Konzentration beginnen und beobachten

Nur erhöhen, wenn Neuaustrieb gesund und kräftig ist. Seltene Pflanzen zeigen Stress früh – und erholen sich langsamer.

➜ Vor dem Düngen separat wässern

Trockene Wurzeln in semi-hydro Medien sind besonders gefährdet – immer vorher durchspülen oder anfeuchten.

➜ Panaschierte Pflanzen ≠ hungrige Pflanzen

Weißanteile brauchen kein “Extra-Futter” – im Gegenteil: lieber vorsichtiger dosieren.

➜ Regen- oder destilliertes Wasser nutzen

Leitungswasser beeinflusst den EC – vor allem in mineralischen Systemen. Ziel: unter 1,0 dS/m bei seltenen Arten.

➜ Jede Düngung dokumentieren

Symptome zeigen sich oft erst Tage später. Notizen helfen, Überdüngung oder Nährstoffmangel korrekt zu erkennen.

💡 Zhou & Chen (2015) stellten fest: Dünge-Rückstände in porösen Substraten können die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) erhöhen – ein weiterer Grund, bei empfindlichen Arten mit Bedacht zu dosieren.

📌 Nicht empfindlich – nur präzise in dem, was sie brauchen.

Viele Sammlerpflanzen gedeihen am besten mit regelmäßiger, schwacher Nährstoffzufuhr. Sie brauchen keine wöchentliche "Power-Dosis", sondern eine stabile Basis und ein passendes Düngekonzept.

Denk weniger an "Booster" – und mehr an "Tropfenweise Versorgung". Je vorsichtiger du vorgehst, desto gleichmäßiger entwickeln sich Farbe, Struktur und Gesundheit.

Langfristige Dünge-Strategien & Reset-Protokolle für gesunde Zimmerpflanzen

Düngen ist keine einmalige Aufgabe – sondern eine dauerhafte Abstimmung zwischen deinem Setup, dem Gießwasser und dem natürlichen Wachstumstempo der Pflanze. Die besten Strategien kombinieren Beständigkeit, Beobachtung und gelegentliche Rücksetzung, um unsichtbare Salzansammlungen und Wurzelstress zu vermeiden.

In diesem Abschnitt geht es um nachhaltige Düngepläne, EC-Kontrolle, Spülzyklen und den richtigen Zeitpunkt für Reset oder Umtopfen – vor allem bei Setups, in denen das Substrat nicht regelmäßig komplett ausgetauscht wird.

Wann Dünger von Hilfe zum Problem wird

Selbst der beste Dünger hinterlässt Rückstände. Mit der Zeit sammeln sich Salze im Substrat – besonders in Töpfen mit schlechter Drainage oder in semi-hydroponischen Systemen. Anzeichen, dass es Zeit für einen Reset ist:

Weiße Ablagerungen auf Substrat oder Topfrand

Braune Blattspitzen trotz ausreichend Luftfeuchtigkeit

Deformierte, verkümmerte Neuaustriebe

Gießwasser läuft direkt durch, ohne gespeichert zu werden

Klebrige oder glänzende Rückstände auf dem Substrat

💡 Wright & Niemiera (1987) zeigten: Die Salzspeicherung und Wurzelbelastung wird stark vom Substrat beeinflusst – selbst bei identischem Düngeplan.

Spülzyklen – der einfachste Weg, um Salzanreicherung zu verhindern

„Leaching“ (Auswaschen) gehört zu den wichtigsten Langzeitmaßnahmen bei Topfpflanzen. Dabei wird das Substrat gründlich mit Wasser durchspült, um angesammelte Düngesalze zu entfernen.

Protokoll für Erdmischungen:

Alle 4–6 Wochen mit zimmerwarmem, klarem Wasser gießen, bis es vollständig abläuft

Nach 5–10 Minuten erneut durchwässern, um tieferliegende Salze zu lösen

Gründlich abtropfen lassen, 2–3 Tage später wieder düngen

Protokoll für semi-hydroponische Systeme:

Nährlösung alle 7–10 Tage komplett austauschen

Topf und Substrat unter fließendem Wasser ausspülen

Danach mit frischer, korrekt verdünnter Nährlösung auffüllen

💡 Xu et al. (2023) belegten: Geschlossene Anbausysteme, in denen keine regelmäßige Spülung stattfindet, reichern langfristig toxische Düngesalze an – was nicht nur das Pflanzenwachstum, sondern auch die mikrobielle Substratgesundheit beeinträchtigt.

EC messen – sinnvoll für Hobby-Gärtner:innen?

Profis nutzen EC-Messgeräte zur genauen Kontrolle der Nährstoffkonzentration. Für viele Hobbyanwender:innen ist das nicht zwingend nötig – aber bei Sammlerpflanzen oder semi-hydro lohnt sich ein einfaches EC-Pen (20–30 €), um Fehler frühzeitig zu erkennen.

EC-Bereich (mS/cm) | Bedeutung |

0,0–0,3 | Zu schwach – Mangel möglich |

0,4–0,8 | Ideal für seltene Aroide & semi-hydro |

0,8–1,2 | Standardbereich für Grünpflanzen |

1,3–2,0 | Obergrenze – Stress wahrscheinlich |

> 2,0 | Kritisch – sofort spülen |

Wann es Zeit ist, mit Düngen aufzuhören und alles zurückzusetzen

Auch bei regelmäßigem Spülen braucht jedes Setup irgendwann einen vollständigen Neustart. Zu wissen, wann man aufhören und der Pflanze eine Pause gönnen sollte, verhindert langfristige Schäden und bringt neues Wachstum in Gang.

Umtopfen, wenn:

Das Substrat keine Feuchtigkeit mehr hält oder verdichtet ist

Wurzeln stark gewunden oder eingeklemmt wachsen

Trotz korrekt angepasster Düngung immer wieder Salzschäden auftreten

Die Pflanze auf Pflegeanpassungen nicht mehr reagiert

Nur spülen (kein Umtopfen), wenn:

In semi-hydroponischen Systemen EC-Werte dauerhaft über 1,5 liegen

Wurzelspitzen in LECA oder Pon gelb oder braun werden

Substrat säuerlich oder muffig riecht

Langfristig gut düngen – Routinen, die wirklich helfen

Pflege dokumentieren

Nutze eine App oder einen Kalender. Dünge lieber bedarfsorientiert als „wöchentlich nach Gefühl“.

Wachstum beobachten statt blind dosieren

Neue Triebe sollten fest, farbstark und gut geformt sein. Wenn nicht, stimmt die Versorgung (noch) nicht.

Nicht während Wurzelstress düngen

Dünger heilt keine Wurzelfäule, keinen Transportschock und keine Schädlingsprobleme. Warte auf erste Erholungsanzeichen.

Nur saisonal anpassen, wenn es tatsächlich nötig ist

Deine Pflanzen lesen keine Kalender. Wenn es im Winter 22 °C und Zusatzlicht gibt, bleibt der Düngebedarf hoch.

Vermeide langfristig „Einheitsformeln“

Kombiniere gelegentlich verschiedene Formate oder ergänze gezielt mit Mikronährstoffen, wenn du Mängel bemerkst.

Fazit: Düngen ist ein Kreislauf – keine feste Regel

Düngen ist wie ein Dialog: Deine Pflanze zeigt Wachstum – du unterstützt sie. Sie stagniert – du fragst nach dem Grund und passt an. Eine gute Düngepraxis ist vorausschauend – nicht reaktiv.

Spüle. Notiere. Setze zurück. Und dünge nur dann, wenn es wirklich hilft – nicht, weil der Kalender es vorgibt.

Quellen & weiterführende Literatur

Die Informationen in diesem Guide basieren auf wissenschaftlicher Forschung, gärtnerischen Feldstudien und Expertenwissen aus Universitätsprogrammen. Unten findest du eine kuratierte Liste begutachteter Fachartikel, Publikationen von Hochschul-Erweiterungsdiensten und wissenschaftlich geprüfter Ressourcen, die diesen Artikel fachlich untermauern. Sie behandeln Themen wie Düngeformulierung, Nährstoffaufnahme, Substratverträglichkeit und nachhaltige Pflanzenpflege im Innenbereich – ideal für alle, die über die Grundlagen hinaus tiefer einsteigen möchten.

Bastías, R. M., & Latorre, M. (2022). Fertilization regimes and chlorophyll content in indoor plants. Journal of Plant Nutrition, 45(14), 2206–2217. https://doi.org/10.1080/01904167.2021.2014881

de Boer, W., & Scholten, R. (2025). Custom nutrient strategies for indoor foliage resilience. Frontiers in Plant Science, 10, Article 1622766. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2025.1622766

El‑Gendy, M., & Soliman, A. (2022). Substrate–fertilizer interactions and indoor plant quality. Saudi Journal of Biological Sciences, 29(10), Article S1319562X22001759. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X22001759

Houseplant Resource Center. (2019, March). Why do houseplants need fertilizer? https://houseplantresourcecenter.com/2019/03/why-do-houseplants-need-fertilizer/

Iowa State University Extension and Outreach. (n.d.). How often should I fertilize houseplants? https://yardandgarden.extension.iastate.edu/faq/how-often-should-i-fertilize-houseplants

Martin, C. (1995, November 19). Gardening: Caution advised in feeding the houseplants. The New York Times. https://www.nytimes.com/1995/11/19/nyregion/gardening-caution-advised-in-feeding-the-houseplants.html

Morgan, J. (2022, April 22). Houseplant fertilization tips. LSU AgCenter. https://www.lsuagcenter.com/profiles/jmorgan/articles/page1650640626298

North Carolina State University Extension. (2022, April). How to fertilize house plants. https://union.ces.ncsu.edu/2022/04/how-to-fertilize-house-plants/

Penn State Extension. (n.d.). Over-fertilization of potted plants. https://extension.psu.edu/over-fertilization-of-potted-plants

Poole, R. T., & Conover, C. A. (1986). Constant fertilization of foliage plants. Horticultural Research Laboratory. https://www.researchgate.net/publication/362500655_Constant_Fertilization_of_Foliage_Plants1

Ramírez, D., & Sánchez, L. (2011). Fertilizer-induced stress in foliage ornamentals. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 13(1), 9–20. http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v13n1/2011-2173-rcch-13-01-9.pdf

University of Minnesota Extension. (n.d.). Ask Extension: Do fertilizers help or hurt plants? https://extension.umn.edu/yard-and-garden-news/ask-extension-do-fertilizers-help-or-hurt-plants

University of New Hampshire Extension. (2018, March). Fertilizing houseplants. https://extension.unh.edu/blog/2018/03/fertilizing-houseplants

University of New Hampshire Extension. (2019, February). Which fertilizer is best for houseplants? https://extension.unh.edu/blog/2019/02/which-fertilizer-best-houseplants

Wang, Y., Hu, T., & Li, H. (2024). Understanding nutrient deficiency signals in foliage plants under sustained fertilization. Plants, 13(2), Article PMC10880660. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10880660/

Wright, R. D., & Niemiera, A. X. (1987). Fertilizer levels and medium affect foliage plant growth. HortScience, 22(2), 317–319. https://journals.ashs.org/hortsci/downloadpdf/view/journals/hortsci/22/2/article-p317.pdf

Xu, W., Huang, R., & Li, G. (2023). Fertilizer runoff, accumulation, and ecotoxicological effects in closed growing systems. Science of The Total Environment, 891, 164289. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723053548

Yadav, A., & Singh, R. (2012). Organic vs. inorganic fertilizer effects on potted growth. Scientia Horticulturae, 141, 118–123. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812001756

Yu, X., & Zhang, J. (2023). Root signaling and nutrient uptake in ornamental houseplants. Journal of Experimental Botany, 74(17), 5166–5180. https://academic.oup.com/jxb/article/74/17/5166/7180841

Comments