Luftreinigende Zimmerpflanzen? Gutes Marketing. Fragwürdige Forschung.

- Foliage Factory

- 10. Sept. 2024

- 22 Min. Lesezeit

Aktualisiert: vor 5 Tagen

Warum wir so gerne glauben wollen, dass Pflanzen die Luft säubern

Zimmerpflanzen sind längst mehr als nur Deko. Seit Jahren werden sie als natürliche Luftreiniger vermarktet – Pflanzen, die angeblich Schadstoffe aus der Luft filtern, für Frische sorgen und unsere Gesundheit fördern. Wahrscheinlich bist du auch schon über eine dieser Listen gestolpert: „10 Pflanzen, die deine Luft reinigen“. Oder hast gehört, dass ein Einblatt angeblich Formaldehyd aus dem Wohnzimmer entfernt.

Klingt verlockend: Grünes, lebendiges Design, das im Hintergrund leise die Raumluft aufräumt – während du schläfst, arbeitest oder entspannst. Aber funktioniert das wirklich?

Können ein paar Topfpflanzen die Luftqualität in deiner Wohnung verbessern? Oder steckt hinter dem Ganzen eher ein Missverständnis – auch auf wissenschaftlicher Ebene?

In diesem Artikel schauen wir ganz genau hin: Was können Zimmerpflanzen für die Luftqualität leisten – und was eben nicht? Wir werfen einen kritischen Blick auf die berühmte NASA-Studie, die den Hype ausgelöst hat, erklären, wie Pflanzen überhaupt mit Schadstoffen interagieren, und bringen aktuelle Forschung auf den Punkt – ohne Schönrederei, dafür mit wissenschaftlicher Grundlage.

Und wir zeigen, worum es bei Pflanzen im Raum wirklich geht: nicht um „Luftreinigung“, sondern um psychologische Wirkung, Gestaltung, Wohlgefühl – messbare Vorteile, die viel mehr zählen als ein überholter Mythos.

Was dich im Text erwartet:

Woher der Mythos stammt: die NASA-Studie

Warum der Versuchsaufbau nichts mit echten Wohnräumen zu tun hat

Was wirklich in deiner Luft ist – Innenraumschadstoffe erklärt

Was an den Luftreinigungs-Mythen wirklich dran ist

Wie Pflanzen mit Luft und Schadstoffen biologisch interagieren

Wie viele Pflanzen es bräuchte, um die Luft wirklich zu filtern

Was Zimmerpflanzen tatsächlich leisten

Was am Ende wirklich zählt

Quellen und Studien zum Weiterlesen

Reinigen Zimmerpflanzen wirklich die Luft? Was die NASA-Studie wirklich zeigt

Der Hype um „luftreinigende Pflanzen“ geht fast vollständig auf eine einzige Studie zurück: NASA, 1989 – Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement von B.C. Wolverton und Kolleg:innen.

Damals stellte man Zimmerpflanzen in luftdicht abgeschlossene Glasbehälter und untersuchte, ob sie flüchtige organische Verbindungen (VOCs) wie Benzol, Formaldehyd oder Trichlorethylen aus der Luft entfernen können – also Stoffe, die häufig in Reinigungsmitteln, Farben oder Möbeln vorkommen.

Und ja: Unter diesen künstlichen Bedingungen zeigten Pflanzen wie Einblatt (Spathiphyllum) oder Bogenhanf (Sansevieria) messbare Effekte. Sie nahmen über Blätter und Wurzeln VOCs auf. Klingt erst mal gut – aber jetzt kommt der entscheidende Haken:

Die NASA-Experimente fanden in vollständig abgedichteten Behältern statt – ohne Luftbewegung, ohne Frischluftzufuhr, mit extrem hohen Schadstoffwerten. So sieht kein Wohnzimmer aus.

Warum sich NASAs Ergebnisse nicht auf dein Zuhause übertragen lassen

Deine Wohnung ist kein Labor. In echten Räumen gilt:

Die Luft zirkuliert ständig – durch Fenster, Türen, Lüftungsschächte oder einfache Undichtigkeiten.

Schadstoffe verdünnen sich schnell, statt sich anzusammeln.

Pflanzen haben kaum Zeit oder Fläche, um nennenswerte Mengen aufzunehmen.

In normalen Wohnräumen liegt der Luftaustausch bei etwa 0,5 bis 1,0 Luftwechseln pro Stunde – das ist hundertfach schneller als das, was Pflanzen überhaupt verarbeiten könnten.

Eine umfangreiche Analyse von Cummings & Waring (2019), die alle relevanten Studien zum Thema ausgewertet hat, kommt zu einem klaren Fazit:

„Selbst unter idealen Bedingungen ist die Luftreinigungsleistung von Zimmerpflanzen so gering, dass sie keine messbare Wirkung auf die Raumluftqualität in Wohnungen oder Büros haben.“

Um ähnliche Effekte wie im NASA-Versuch zu erzielen, bräuchtest du zwischen 10 und 1.000 Pflanzen pro Quadratmeter – in einem luftdicht versiegelten Raum. Realistisch? Nicht mal ansatzweise.

Was ist eigentlich in deiner Luft? Innenraumschadstoffe verstehen

Bevor wir darüber sprechen, was Zimmerpflanzen in Sachen Luftqualität leisten können (oder eben nicht), lohnt sich ein Blick auf das, was in unseren Innenräumen tatsächlich in der Luft liegt. Auch wenn sie sauber aussieht, enthält Raumluft oft eine Mischung aus unsichtbaren Schadstoffen – ausgelöst durch ganz alltägliche Materialien und Gewohnheiten.

Diese Schadstoffe lassen sich grob in vier Gruppen einteilen – und jede davon reagiert unterschiedlich auf Pflanzen.

1. Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)

Was ist das?

VOCs (Volatile Organic Compounds) sind chemische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdampfen – und aus vielen Haushaltsprodukten in die Luft übergehen, zum Beispiel aus:

Farben und Lacken

Reinigungsmitteln

Möbeln aus Pressholz

Duftkerzen oder Raumdeos

Typische VOCs:

Formaldehyd – steckt in Klebstoffen, Textilien, Bodenbelägen

Benzol – kommt z. B. aus Zigarettenrauch und Kunststoffen

Toluol – entweicht aus Farben und Klebern

Warum ist das problematisch?

VOCs können Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege und Schwindel auslösen. Langanhaltende Belastung steht mit einem erhöhten Krankheitsrisiko in Verbindung.

Können Pflanzen helfen?

Nur minimal – und auch nur unter Laborbedingungen. In stark belasteten, unbelüfteten Testkammern nehmen einige Pflanzenarten kleine Mengen VOCs auf. In echten Wohnungen mit normaler Belüftung ist die Konzentration deutlich niedriger – und der Effekt praktisch nicht messbar (Cummings & Waring, 2019). Man bräuchte Dutzende große, ausgewachsene Pflanzen in einem luftdichten Raum, um überhaupt eine Wirkung zu sehen.

2. Feinstaub (PM2.5 und PM10)

Was ist das?

Feine Partikel, die in der Luft schweben, entstehen zum Beispiel durch:

Kochen

Zigarettenrauch

Kerzen oder Räucherstäbchen

Hausstaub, Tierhaare

Außenluft, die ins Haus gelangt

Warum ist das problematisch?

Vor allem PM2.5 – also Partikel mit weniger als 2,5 Mikrometer Durchmesser – dringt tief in die Lunge ein und kann über die Blutbahn im Körper zirkulieren. Die Belastung steht in Verbindung mit Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischen Atemwegserkrankungen.

Können Pflanzen helfen?

Nein. Auch wenn sich etwas Staub auf Blättern ablagert, filtern Pflanzen keine Feinstaubpartikel aus der Luft. Effektive Entfernung ist nur mit Luftreinigern möglich, die über HEPA-Filter verfügen – alles andere ist wirkungslos.

3. Kohlendioxid (CO₂)

Was ist das?

Ein farb- und geruchloses Gas, das Menschen und Tiere ganz natürlich ausatmen.

Warum ist das problematisch?

In schlecht belüfteten Räumen steigt der CO₂-Gehalt an. Das kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen führen.

Können Pflanzen helfen?

Tagsüber ja – denn bei Licht nehmen Pflanzen CO₂ auf und produzieren Sauerstoff (Photosynthese). Aber: Die Menge ist verschwindend gering. Ein oder zwei Pflanzen können nicht annähernd so viel CO₂ verarbeiten, wie ein Mensch in einem Raum ausatmet. Man bräuchte Hunderte Pflanzen, um den CO₂-Ausstoß einer Person auszugleichen.

4. Biologische Schadstoffe

Was ist das?

Dazu gehören Schimmelsporen, Bakterien, Viren, Pollen oder Hautschuppen von Haustieren.

Warum ist das problematisch?

Diese Partikel können allergische Reaktionen, Asthma oder Infektionen auslösen – vor allem bei empfindlichen Personen.

Können Pflanzen helfen?

Nein – im Gegenteil – unter bestimmten Umständen können Pflanzen das Problem sogar verschärfen:

Wenn die Erde dauerhaft zu feucht bleibt, entsteht leicht Schimmel

Staub und Pollen sammeln sich auf den Blättern

Übermäßiges Gießen erhöht die Luftfeuchtigkeit und fördert Schimmelbildung

Zwar geben Pflanzen über Transpiration Feuchtigkeit an die Luft ab – das verbessert aber nicht die Luftqualität, sondern erhöht lediglich die relative Luftfeuchte. In trockenen Räumen kann das nützlich sein – in feuchten aber zum Problem werden.

Fazit: Die meisten Schadstoffe liegen außerhalb der Reichweite von Pflanzen

Schadstofftyp | Typische Quelle | Können Pflanzen helfen? | Bessere Lösung |

VOCs | Farben, Reinigungsmittel, Möbel | Leicht – aber nur in Laborsettings | Lüften, schadstoffarme Produkte |

Feinstaub (PM2.5/10) | Kochen, Rauch, Außenluft | ❌ Nein | HEPA-Luftreiniger |

Kohlendioxid (CO₂) | Menschen, Haustiere | Kaum | Fensterlüftung |

Schimmel & Allergene | Feuchte Ecken, Haustiere | ❌ Nein | Luftfeuchtigkeitskontrolle, Reinigung |

Mythen über luftreinigende Zimmerpflanzen – was wirklich stimmt

Die Vorstellung, dass Zimmerpflanzen die Raumluft „reinigen“, ist überall präsent – in Blogartikeln, Pinterest-Listen und sogar auf Pflanzenetiketten im Gartencenter. Aber wie viel davon ist wissenschaftlich belegt – und wie viel ist schlicht gutes Marketing?

Zeit, mit den größten Irrtümern aufzuräumen – und zwar mit echten Daten aus peer-reviewter Forschung.

✗ Mythos 1: Eine Pflanze reicht aus, um die Luft in einem Raum zu reinigen

Die Behauptung:

Ein einzelner Bogenhanf oder ein Einblatt kann Schadstoffe aus der Luft ziehen und dein Wohnzimmer gesünder machen.

Die Realität:

In einem normal belüfteten Raum hat eine einzelne Pflanze praktisch keine Wirkung auf die Luftqualität. Das ist kein Bauchgefühl – sondern belegt durch Messungen, wie viel Luft eine Pflanze tatsächlich „reinigen“ kann.

Der entscheidende Begriff: Clean Air Delivery Rate (CADR) – also die Menge an gereinigter Luft pro Stunde.

Eine Pflanze erreicht im Schnitt 0,02–0,04 m³/h.

Ein handelsüblicher HEPA-Filter schafft 100–400 m³/h.

Laut Cummings & Waring (2019) bräuchte man über 1000 Pflanzen pro Raum, um denselben Effekt wie ein einziges Luftreinigungsgerät zu erzielen.

✗ Mythos 2: Die NASA hat bewiesen, dass Pflanzen die Luft filtern

Die Behauptung:

NASA hat gezeigt, dass Zimmerpflanzen Schadstoffe filtern – also sind sie die ideale natürliche Lösung.

Die Realität:

Ja, es gab 1989 eine NASA-Studie – aber die fand in luftdicht versiegelten Glasbehältern statt, nicht in realen Räumen. Ziel war es, Möglichkeiten für die Luftreinigung in Raumstationen zu testen – nicht für Wohnungen.

Keine Fenster, keine Luftbewegung, künstlich hohe Schadstoffbelastung. Unter solchen Bedingungen konnten Pflanzen geringe Mengen VOCs aufnehmen. Sobald jedoch Frischluft ins Spiel kommt, ist der Effekt dahin.

„NASAs Ergebnisse lassen sich nicht auf echte Wohnräume übertragen.“ – Dela Cruz et al., 2014; Cummings & Waring, 2019

✗ Mythos 3: Pflanzen filtern Feinstaub und Rauchpartikel (PM2.5)

Die Behauptung:

Pflanzen helfen gegen Staub, Rauch oder Pollen in der Luft.

Die Realität:

Tun sie nicht. Feine Partikel wie PM2.5 sind zu klein, um von Blättern oder Substraten aufgenommen zu werden. Grober Staub kann sich auf der Oberfläche ablagern – das ist aber keine aktive Filterung.

Nur HEPA-Filter können Feinstaub wirksam entfernen – und das auch unter echten Alltagsbedingungen.

✗ Mythos 4: Pflanzen reichen allein aus für saubere Luft

Die Behauptung:

Mit genug Pflanzen braucht man keine Luftreiniger oder Lüftung mehr.

Die Realität:

Egal wie viele Einblätter du aufstellst – Pflanzen können:

keinen ausreichenden Luftaustausch ersetzen

keine Allergene, Bakterien oder Schimmelsporen entfernen

keine Rauch- oder Gaspartikel binden

keine hohen Schadstofflasten aus Möbeln oder Farben ausgleichen

Pflanzen können Teil einer Gesamtstrategie sein, aber niemals Ersatz für Lüftung, Quellkontrolle oder Filtertechnik.

✗ Mythos 5: Marketingaussagen sind wissenschaftlich abgesichert

Die Behauptung:

Wenn auf dem Etikett „luftreinigend“ steht, muss es ja stimmen.

Die Realität:

Leider nein. Die meisten dieser Aussagen stützen sich ausschließlich auf die veraltete NASA-Studie – und werden pauschal zur Verkaufsförderung genutzt. Aktuelle Studien kommen zu ganz anderen Ergebnissen:

„Pflanzen entfernen in Wohnungen praktisch keine VOCs.“ – Irga et al., 2013; Cummings & Waring, 2019; Yang et al., 2009

Was Pflanzen wirklich leisten – ein ehrlicher Blick

Zimmerpflanzen sind keine Luftreiniger im technischen Sinn. Aber sie sind trotzdem alles andere als nutzlos. Sie können:

in Einzelfällen geringe Mengen VOCs aufnehmen

die Luftfeuchtigkeit in trockenen Räumen leicht erhöhen

eine nachweislich positive Wirkung auf Stimmung und Wohlbefinden haben – etwas, das kein Filter leisten kann

Nur sollte man nicht erwarten, dass sie leisten, was ein HEPA-Filter oder offene Fenster können.

Wie Pflanzen wirklich mit Raumluft interagieren – die biologische Realität

Viele Artikel behaupten, Pflanzen würden die Luft ganz natürlich „reinigen“. Klingt nach einem Wunder der Natur – aber was heißt das eigentlich konkret? Welche Prozesse sind beteiligt? Und funktioniert das wirklich in Wohnräumen?

Tatsächlich ist pflanzenbasierte Schadstoffaufnahme ein biologisch komplexer Vorgang – und die eigentliche Wirkung findet ganz woanders statt, als viele denken. Hier ein Blick auf das, was wirklich passiert.

Photosynthese: Sauerstoff am Tag – aber keine Luftreinigung

Klar, im Biologieunterricht haben wir gelernt: Pflanzen nehmen tagsüber Kohlendioxid (CO₂) auf und produzieren Sauerstoff – durch Photosynthese. Dabei entsteht Energie aus Licht, Wasser und CO₂.

Das stimmt – und genau deshalb tragen Pflanzen tagsüber minimal zur Sauerstoffversorgung bei. Aber was Photosynthese nicht kann:

Sie entfernt keine Schadstoffe wie Formaldehyd oder Benzol.

Sie filtert keine Partikel oder Allergene.

Sie funktioniert bei den meisten Pflanzen nachts nicht.

Heißt: Auch wenn Pflanzen Sauerstoff produzieren – der Effekt ist winzig. Ein oder zwei Zimmerpflanzen ändern nichts an CO₂- oder Sauerstoffwerten im Raum.

Studien wie Xu et al. (2011) und Kim et al. (2008) zeigen klar:

Die Blätter spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle bei der Schadstoffaufnahme.

Rhizosphäre: Hier passiert die eigentliche Arbeit

Der wahre Star im Thema pflanzengestützte Luftreinigung ist die sogenannte Rhizosphäre – also der Bodenbereich rund um die Pflanzenwurzeln.

In dieser Mikrozone leben Bakterien und Pilze – teils in Symbiose mit der Pflanze –, die:

VOCs aus der Luft aufnehmen können

diese in harmlose Stoffe umwandeln

aktiv mit den Pflanzenwurzeln zusammenarbeiten

💡 Du kannst dir die Pflanze dabei wie ein Transportsystem vorstellen:

VOCs werden über die Blätter aufgenommen oder durch Luftbewegung in die Erde getragen.

Dort gelangen sie in den Wurzelbereich, wo Mikroben sie abbauen.

Das passiert langsam und in sehr kleinen Mengen – aber in geschlossenen Versuchskammern ist der Effekt messbar.

Zentrale Studien dazu:

Orwell et al. (2004): Benzol wird primär im Boden-Pflanzen-Mikrosystem abgebaut.

Kim et al. (2008): Die Aufnahme über Blätter ist deutlich geringer als der mikrobielle Abbau im Substrat.

Xu et al. (2011): Mikrobielle Vielfalt im Boden ist entscheidend für Schadstoffabbau.

Warum funktioniert das nicht in normalen Wohnungen?

Der Wohnalltag bringt einige praktische Hürden mit sich:

Belüftung: Luft wird schnell ausgetauscht – VOCs haben kaum Zeit, von Pflanzen aufgenommen zu werden.

Geringe Konzentrationen: In Innenräumen sind VOC-Werte viel niedriger als im Labor – zu wenig „Futter“ für die Mikroben.

Trockene Raumluft: hemmt die Aktivität der Mikroorganismen im Bodenbereich.

Kleine Töpfe & sterile Erde: Viele Pflanzen stehen in Substraten wie Torf, die kaum Leben enthalten – keine aktiven Mikroben, kein Abbau.

Cummings & Waring (2019) fassen zusammen:

Das Potenzial für Schadstoffabbau ist da – aber die tatsächliche Wirkung im Alltag ist verschwindend gering.

Nicht alle Pflanzen schneiden gleich ab

Einige Pflanzenarten zeigen im Labor etwas bessere Werte – aber auch sie sind stark von der Umgebung abhängig.

Spathiphyllum (Einblatt) und Sansevieria (Bogenhanf) haben im NASA-Versuch VOCs aufgenommen.

Yang et al. (2009) und Kim et al. (2010) fanden jedoch:

Die Effizienz unterscheidet sich massiv – selbst innerhalb derselben Art.

Kurz gesagt: „Luftreinigend“ ist kein festes Merkmal. Es hängt vom Setup ab – und variiert stark je nach Bedingungen.

Fazit: Was die Biologie uns wirklich zeigt

Prozess | Funktioniert im Labor? | Funktioniert in Wohnräumen? | Einschränkungen |

Photosynthese | ✅ Produziert Sauerstoff | ❌ Wirkung kaum messbar | Keine Entfernung von VOCs |

VOC-Aufnahme über Blätter | ✅ In geringem Maß möglich | ❌ Fast null | Geringe Blattoberfläche, minimale Aufnahme |

Mikrobieller Abbau im Boden | ✅ In geschlossenen Systemen | ⚠️ Sehr begrenzt | Benötigt hohe VOC-Werte und aktive Bodenbiologie |

Filterung von Feinstaub | ❌ Nein | ❌ Nein | Nur mit HEPA-Filtern möglich |

Wie viele Pflanzen wären nötig, um die Raumluft wirklich zu reinigen?

Jetzt, wo klar ist, wie Pflanzen überhaupt mit Schadstoffen interagieren – und wo ihre Grenzen liegen –, stellt sich die Frage:Wie viele Pflanzen braucht man eigentlich, damit die Luft in einem Raum messbar sauberer wird?

Die kurze Antwort: Sehr viele.

Die lange? Lass uns das Schritt für Schritt mit Zahlen, Szenarien und wissenschaftlichem Hintergrund durchgehen.

Szenario 1: Eine Zimmerpflanze im normalen Wohnzimmer

Ausgangslage:

Du stellst eine einzelne Pflanze – z. B. ein Einblatt (Spathiphyllum wallisii) – in ein 20 m² großes Wohnzimmer mit ca. 50 m³ Raumvolumen. Der Raum ist normal eingerichtet und hat natürliche Luftzirkulation über Fenster, Türen oder Lüftungssysteme. VOC-Quellen sind z. B. Möbel, Reinigungsmittel und tägliche Aktivitäten wie Kochen oder Raumsprays.

Wissenschaftliche Grundlage: Bringt eine einzelne Pflanze überhaupt etwas?

Dieses Setup ist der Klassiker – und gleichzeitig der am meisten fehlinterpretierte Fall. Viele Werbeaussagen suggerieren, dass schon eine einzelne Pflanze „die Luft reinigt“. Aber Jahrzehnte an Forschung sprechen eine andere Sprache.

Clean Air Delivery Rate (CADR)

Ein Blick auf die Zahlen:

Laut Cummings & Waring (2019) sowie Wang & Zhang (2011) liegt die CADR einer einzelnen Pflanze bei 0,02 bis 0,1 m³/h

Ein handelsüblicher HEPA-Luftreiniger erreicht 100 bis 400 m³/h

Ein typischer Raum wird durch Fenster oder Lüftungssysteme 0,5 bis 1-mal pro Stunde vollständig durchlüftet, also 25–50 m³ pro Stunde

Was heißt das?

Die Aufnahmeleistung der Pflanze wird durch Luftaustausch und Verdünnungseffekt völlig übertroffen. Selbst wenn sie geringe Mengen Formaldehyd oder Benzol absorbiert – der kontinuierliche Luftwechsel entfernt diese Schadstoffe deutlich schneller, als eine Pflanze sie aufnehmen könnte.

Praxistest: VOC-Aufnahme im Alltag

Studien wie Dela Cruz et al. (2014) und Irga et al. (2013) zeigen:

In belüfteten Räumen ist die VOC-Reduktion durch eine Pflanze nicht messbar

In echten Wohnungen liegen VOC-Werte meist bei 10–500 µg/m³ – weit unter den künstlich hohen Werten in Laborexperimenten (>1000 µg/m³)

Bei diesen niedrigen Konzentrationen nimmt die Absorptionsrate über Blätter und Wurzeln drastisch ab

💡 Beispiel:

Bei einem Formaldehyd-Wert von 20 µg/m³ nimmt ein Einblatt über mehrere Stunden weniger als 0,01 % davon auf – ein Wert, der im Messrauschen untergeht.

Was ist mit Luftfeuchtigkeit?

Eine einzelne Pflanze gibt über Transpiration etwa 5–15 ml Wasser pro Stunde an die Luft ab – abhängig von Licht, Temperatur und Art.In einem belüfteten Raum führt das zu keinem nennenswerten Anstieg der Luftfeuchte – und beeinflusst auch keine Schadstoffverteilung.

Fazit: Eine Pflanze = kein Luftreiniger

Faktor | Ergebnis |

VOC-Aufnahme | ❌ Unterhalb der Nachweisgrenze |

Feinstaubfilterung | ❌ Keine |

CO₂-Reduktion | ❌ Unbedeutend |

Luftfeuchtigkeit | ⚠️ Kaum messbar |

Psychologische Wirkung | ✅ Deutlich spürbar |

Eine einzelne Pflanze in einem normal gelüfteten Raum reinigt die Luft nicht – auch wenn sie ein paar VOC-Moleküle aufnimmt.Was aber bleibt?

Ein visueller Ruhepol, etwas Pflege, ein Moment Natur. Stressabbau und Wohnqualität – nicht Luftfilterung – sind ihr echter Beitrag.

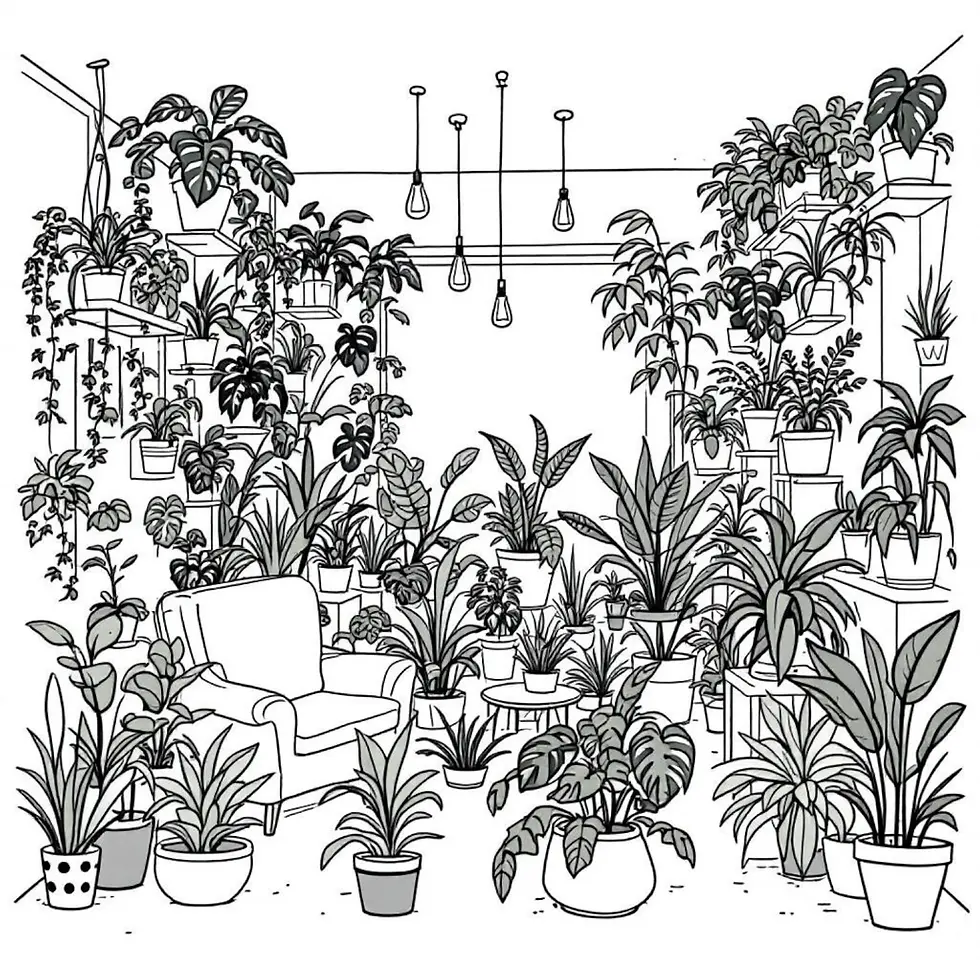

Szenario 2: Ein Raum voller Pflanzen (10–20 Pflanzen in einem normalen Wohnraum)

Ausgangslage:

Ein gut beleuchteter Raum mit etwa 20 m² Fläche und einem Volumen von rund 50 m³ ist mit 10–20 gesunden Zimmerpflanzen bestückt – darunter Einblatt, Efeutute, Bogenhanf und Grünlilie. Die Pflanzen stehen in erdhaltigen Substraten und werden regelmäßig gepflegt. Der Raum verfügt über natürliche Lüftung oder mechanische Luftzirkulation. VOC-Quellen sind Möbel, Elektronik, Textilien und Reinigungsmittel.

Ein Setup, wie es viele Pflanzenliebhaber:innen zu Hause haben: grün, dicht bewachsen – und mit der Hoffnung auf bessere Luft.

Wissenschaftlicher Realitätscheck: Mehr Pflanzen = mehr Luftreinigung?

Dieses Szenario entspricht der verbreiteten Vorstellung vom „natürlichen Luftfilter“ – ein Wohnzimmer im Urban Jungle-Stil. Aber bringt eine größere Pflanzenanzahl wirklich messbare Effekte?

Rechnen wir nach:

CADR pro Pflanze: etwa 0,02–0,1 m³/h (je nach Art und Bedingungen)

CADR bei 20 Pflanzen: maximal ~2 m³/h

Typische Luftwechselrate in Wohnungen: 0,5–1 Luftwechsel pro Stunde = 25–50 m³/h

Selbst mit 20 Pflanzen erreichst du nicht einmal 10 % dessen, was Lüftung oder ein einfaches Fenster ohnehin leisten.

Selbst bei optimalem Licht, Abstand und Pflege kommt diese Pflanzendichte nicht annähernd an den natürlichen Luftaustausch heran, der Schadstoffe ohnehin schnell verdünnt.

Was Studien dazu zeigen:

Irga, Torpy & Burchett (2013): In echten Büroräumen mit Pflanzengruppen waren VOC-Reduktionen gering und uneinheitlich.

Orwell et al. (2004): Die Aufnahmeleistung von Pflanzen kann sich schnell einpendeln oder stagnieren – durch biologische oder mikrobielle Grenzen. Mehr Pflanzen bedeuten also nicht automatisch mehr Reinigungseffekt.

Cummings & Waring (2019): Selbst bei 50 Pflanzen ist keine messbare Luftverbesserung feststellbar – außer der Raum wäre nahezu luftdicht versiegelt.

💡 Fazit:

Von einer auf zwanzig Pflanzen hochzuskalieren erhöht theoretisch das Aufnahmepotenzial – aber in der Praxis bleibt der Effekt verschwindend gering, weil der Luftaustausch jede Aufnahmeleistung übertrifft.

Und was ist mit Luftfeuchtigkeit?

20 Pflanzen können pro Tag zwischen 0,5 und 1,5 Liter Wasser durch Transpiration abgeben – abhängig von Art, Licht, Größe und Temperatur.

In trockenen Räumen kann das die relative Luftfeuchtigkeit etwas erhöhen.

In gut belüfteten Räumen wird diese Feuchtigkeit jedoch schnell abgeführt – der Effekt ist mild und temporär.

Kurz: Diese Pflanzendichte kann in der Heizperiode angenehm wirken – aber sie reinigt die Luft trotzdem nicht.

Fazit: Bessere Atmosphäre – aber keine saubere Luft

Faktor | Ergebnis |

VOC-Aufnahme | ⚠️ Gering, wenn überhaupt |

Feinstaubfilterung | ❌ Nein |

CO₂-Reduktion | ❌ Unbedeutend |

Luftfeuchtigkeit | ✅ Leichter Anstieg in trockenen Räumen |

Visuelle/psychologische Wirkung | ✅ Stark |

Auch mit 10–20 Pflanzen bleibt der Luftreinigungseffekt vernachlässigbar im Vergleich zu einem offenen Fenster oder einfacher mechanischer Lüftung.

Aber: Diese grüne Wohnumgebung verbessert das Raumgefühl deutlich, sorgt für Entspannung, visuelle Weichheit und mehr Wohnlichkeit – gerade in Wintermonaten oder kargen Räumen.

Wenn du auf ein stimmungsvolles, grünes Raumdesign aus bist – nur zu.Wenn du wirklich VOCs oder Feinstaub filtern willst – bleib lieber beim HEPA-Filter.

Szenario 3: Die NASA-Kammer – ein luftdichtes Pflanzenfantasieprojekt

Ausgangslage:

Du verschließt einen 10 m² großen Raum (etwa 25 m³ Volumen) komplett luftdicht – kein Luftaustausch, keine Fenster offen, kein Lüftungssystem. Im Inneren stehen 10–20 große, gesunde Zimmerpflanzen – z. B. Einblätter, Bogenhanf, Grünlilien – in Erde oder halb-hydroponischen Substraten. Der Raum wird mit starkem Kunstlicht beleuchtet, um Tageslicht zu simulieren. Schadstoffe (VOCs) stammen aus Möbeln, Reinigungsmitteln und Kunststoffen und können sich ungestört anreichern.

Dieses Setup imitiert die Versuchsbedingungen der bekannten NASA-Studie von 1989 – die Ursprung vieler Mythen rund um „luftreinigende Pflanzen“.

Wissenschaftliche Bilanz: Ja, Pflanzen können VOCs abbauen – aber nur unter extremen Laborbedingungen

Die NASA-Studie (Wolverton et al., 1989) hatte nie das Ziel, reale Wohnräume zu simulieren. Sie wurde für Raumstationen entwickelt, in denen:

die Luft vollständig abgedichtet und rezirkuliert wird

Schadstoffe sich kontinuierlich ansammeln

Beleuchtung, Luftstrom und Luftfeuchtigkeit streng kontrolliert werden

In so einer künstlich versiegelten, stark belasteten Umgebung konnten einige Pflanzenarten VOCs wie Benzol, Toluol und Formaldehyd aufnehmen. Aber:Der Großteil dieses Effekts ging nicht auf die Blätter zurück – sondern auf Mikroorganismen im Wurzelbereich (Orwell et al., 2004; Xu et al., 2011).

Das Problem: Du kannst das zu Hause nicht nachbauen

Der Versuch, so ein Setup im Alltag zu reproduzieren, ist:

gesundheitlich bedenklich

praktisch unmöglich

wissenschaftlich völlig unnötig

1. Keine Lüftung = Gesundheitsrisiko

Ohne Frischluft steigt der CO₂-Gehalt durch Ausatmen rasant an – mit Folgen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen

Der Sauerstoffgehalt sinkt – besonders nachts, wenn Pflanzen selbst Sauerstoff verbrauchen

VOCs aus Möbeln und Haushaltsprodukten sammeln sich schneller, als Pflanzen sie abbauen können

Das Ergebnis: stickige, feuchte und sauerstoffarme Luft

2. Luftfeuchtigkeit steigt schnell an

Jede Pflanze gibt täglich 50–200 ml Wasser über Transpiration ab

In einem abgedichteten 10 m² Raum mit 10+ Pflanzen entstehen so 1–2 Liter Wasserdampf pro Tag

Ohne Lüftung oder Entfeuchtung steigt die relative Luftfeuchte schnell auf über 70–80 % – was zu Folgendem führt:

Schimmelbildung

Kondenswasser an Fenstern und Wänden

Vermehrung von Hausstaubmilben

Atemwegsreizungen und Allergiesymptome

3. Mikroorganismen für VOC-Abbau brauchen ganz bestimmte Bedingungen

Der eigentliche Mythenkiller:

In den allermeisten Wohnungen findet kein nennenswerter mikrobieller VOC-Abbau statt. Warum?

Normale Blumenerden sind oft steril oder pasteurisiert – es fehlen die Mikroben, die Schadstoffe abbauen könnten

Halb-hydroponische Systeme (z. B. Pon, Leca oder Mineralsubstrate) sind absichtlich mikrobenarm – dort passiert gar nichts

Selbst in Erde hängt die mikrobielle Aktivität vom exakten Zusammenspiel aus Feuchtigkeit, Sauerstoff und Schadstoffkonzentration ab – das gibt es in normalen Wohnräumen nicht

Xu et al. (2011) und Kim et al. (2008) zeigen: Ohne perfekte Rhizosphärenbedingungen und hohe VOC-Werte ist kein signifikanter Abbau messbar.

💡 Heißt:

Nur in einem Labor mit aktivem, besiedeltem Substrat, kontrollierter Luftführung und hoher Schadstofflast passiert tatsächlich etwas. Alles andere ist Wunschdenken.

4. Die Lichtanforderungen sind völlig unrealistisch

Die meisten Pflanzen benötigen 12–14 Stunden intensives Licht täglich, um voll zu transpirierten und Photosynthese zu betreiben

Das bedeutet:

Starke Vollspektrum-Growlights installieren

Hitzestau vermeiden

Lichtzyklen exakt timen

Für 10–20 große Pflanzen in einem geschlossenen Raum wäre der Strom- und Kühlbedarf schnell nicht mehr tragbar – und normale Wohnraumbeleuchtung reicht bei weitem nicht aus.

Fazit: Wissenschaftlich sehr spannend – im Alltag völlig nutzlos

Faktor | NASA-Kammer | Zuhause | Warum es scheitert |

VOC-Abbau | ✅ Ja (bei Abdichtung) | ❌ Nein | Keine Mikrobiologie, zu viel Luftbewegung |

Feinstaub-Filterung | ❌ Keine | ❌ Keine | Pflanzen können PM2.5 nicht einfangen |

CO₂-Gleichgewicht | ⚠️ Im Labor steuerbar | ❌ Ungesund | Kein Luftaustausch → CO₂-Anstieg |

Luftfeuchte-Kontrolle | ✅ Geregelt | ❌ Zu hoch | Transpiration ohne Abluft = feuchte, stickige Luft |

Mikrobieller Bodenabbau | ✅ In lebendiger Erde | ❌ Fehlanzeige | Inerte oder sterile Substrate (Pon, Torf etc.) ohne Mikroben |

Praxistauglichkeit | ❌ Nicht vorgesehen | ❌ Nicht machbar | Unpraktisch, ungesund, unnötig |

Kurz gesagt: Ja, Pflanzen können unter extrem kontrollierten Bedingungen VOCs abbauen.

Aber in deinem Zuhause – mit Lüftung, niedriger Schadstoffbelastung und sterilen Substraten – tun sie so gut wie nichts für die Luftqualität.

Szenario 4: Grüne Wände und Biofilter – bringen sie wirklich etwas?

Ausgangslage:

Du installierst ein aktives Pflanzenwandsystem – auch bekannt als „Green Wall“ oder botanischer Biofilter – in deinem Zuhause oder einem gewerblichen Raum. Das ist kein dekorativer Pflanzenturm, sondern ein technisch durchdachtes System mit:

Dutzenden bis Hunderten dicht gesetzten Pflanzen

Mechanischem Luftstrom (z. B. Ventilatoren), der Raumluft durch die Wurzelzone zieht

Luftdurchlässigem Substrat, oft mit Aktivkohle oder bioaktivem Material

Automatisierter Bewässerung mit Sensorik

Vollspektrum-LEDs für 10–14 Stunden tägliches Licht

Regelmäßiger Wartung, um mikrobielle Aktivität und Wurzelgesundheit aufrechtzuerhalten

Solche Systeme sind bisher die einzigen pflanzenbasierten Lösungen, die nachweislich VOCs aus Raumluft entfernen können – aber: Sie sind nicht für den Alltag gedacht. Warum, erfährst du hier.

Wissenschaftlich belegt: Wann Pflanzen wirklich Luft reinigen

Zahlreiche Studien zeigen, dass aktive Pflanzenwände unter den richtigen Bedingungen:

signifikante Mengen VOCs (z. B. Formaldehyd, Benzol, Toluol) aus der Luft filtern können

den CO₂-Gehalt leicht senken

ihre Reinigungsleistung über längere Zeit aufrechterhalten

Wichtige Studien:Wang & Zhang (2011), Soreanu et al. (2013), Darlington et al. (2000), Mikkonen et al. (2018)

Diese Systeme arbeiten nach denselben Prinzipien wie der NASA-Versuch – nur in größerem Maßstab und mit gezielter Luftführung durch ein mikrobiell aktives Substrat.

Dabei kommen meist drei Wirkmechanismen zum Einsatz:

Phytosanierung: Aufnahme über Pflanzen

Biofiltration: Abbau durch Mikroorganismen im Substrat

Adsorption: Bindung an Aktivkohle oder poröses Trägermaterial

💡 Richtig umgesetzt können solche Wände VOC-Reduktionswerte erreichen, die mit kleinen HEPA- & Aktivkohlefiltern vergleichbar sind.

Aber hier kommt der Haken: Das ist kein DIY-Projekt

1. Hohe Kosten und komplexe Installation

Anschaffungskosten: 2.000–10.000 €+, je nach Größe, Technik, Pflanzenwahl

Erforderlich sind:

Elektrik (für Licht, Ventilatoren)

Pumpensystem oder Wasseranschluss

Wandverstärkung, Feuchtigkeitssperren, Tropfschutz

Maßgeschneiderte Luftführung und Lichtausrichtung

Das ist leider kein Pinterest-Wochenendprojekt. Das ist eine Mini-HVAC-Installation mit Pflanzen.

2. Ohne Mikrobiologie funktioniert gar nichts

Die eigentliche Luftreinigung wird nicht von den Pflanzen, sondern von den Mikroorganismen im Substrat geleistet. Diese brauchen:

stabile Feuchtigkeit (nicht zu trocken, nicht nass)

durchlüftetes Substrat (nicht verdichtet oder staunass)

regelmäßige Nährstoffzufuhr

Kontrolle, um Keimverfall oder Pilzbefall zu vermeiden

Ohne funktionierende Mikrobiologie wird deine Pflanzenwand zum Dekoobjekt – aber nicht zum Luftfilter.

3. Licht- und Strombedarf sind nicht ohne

Grüne Innenwände brauchen kräftige Vollspektrum-LEDs, täglich 10–14 Stunden

Die Lichtintensität muss an die Pflanzenarten angepasst sein

Das bedeutet: hoher Stromverbrauch, Wärmeentwicklung, regelmäßige Wartung

4. Luftfeuchte, Kondensation und Schimmelrisiko

Transpiration + Bewässerung erhöhen lokal die Luftfeuchtigkeit

Ohne kontrollierte Belüftung oder Entfeuchtung drohen:

Kondenswasser hinter der Wand

Schimmelbildung in Wänden oder Substraten

Schäden an Holz, Putz oder Gipskarton

Raumklima, das eher schlechter als besser wird

❗ Ohne präzise Feuchtigkeitskontrolle kann eine Green Wall die Luftqualität verschlechtern – nicht verbessern.

Fazit: Ja, grüne Wände funktionieren – aber nicht einfach so

Funktion | Green Wall | Normale Zimmerpflanzen | HEPA-Filter |

VOC-Reduktion | ✅ Mittel–hoch (wenn optimiert) | ❌ Minimal | ✅ Hoch |

Feinstaubfilterung | ⚠️ Eingeschränkt | ❌ Nein | ✅ Ja |

Mikrobieller Beitrag | ✅ Essenziell und konstant | ❌ Kaum vorhanden | ❌ Keine Mikroben notwendig |

Wartungsaufwand | 🛠️ Hoch | ✅ Gering | ✅ Gering |

Kosten | 💶 Hoch (mehrere Tausend €) | 💶 Gering | 💶 Mittel |

Feuchtigkeitskontrolle | ⚠️ Kritisch | ✅ Moderat | ✅ Trocken |

Alltagstauglichkeit | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja |

Kurz gesagt:

Aktive Pflanzenwände funktionieren – technisch gesehen.

Sie kommen zum Einsatz in Schulen, Flughäfen, Großraumbüros und nachhaltigen Showrooms. Aber sie:

sind teuer

brauchen spezielles Design

erfordern kontinuierliche Wartung

benötigen kontrollierte Raumbedingungen

übertreffen HEPA/Carbon-Filter bei Feinstaub nicht

✓ Wenn du Wert auf Gestaltung und Raumgefühl legst, kann selbst eine passive Pflanzenwand lohnenswert sein.

✗ Wenn du ernsthaft die Luft reinigen willst, brauchst du Lüftung, Filtertechnik und Quellkontrolle.

Was Zimmerpflanzen wirklich leisten: Ästhetik & psychisches Wohlbefinden

Auch wenn der Hype um „luftreinigende Pflanzen“ wissenschaftlich nicht standhält, sind Zimmerpflanzen keineswegs sinnlos – im Gegenteil: Sie bieten nachweislich Vorteile, nur eben auf anderen Ebenen, als Werbeversprechen glauben machen wollen.

Zeit also, den Fokus zu verschieben – auf das, was Pflanzen tatsächlich leisten können. Und das ist alles andere als banal.

Mentale & emotionale Effekte – wissenschaftlich belegt

Zahlreiche Studien aus der Umweltpsychologie zeigen: Schon die passive Anwesenheit von Zimmerpflanzen kann Stimmung, Konzentration und allgemeines Wohlbefinden messbar verbessern.

1. Stressreduktion

Bringslimark et al. (2009) analysierten Dutzende Experimente und fanden heraus: Pflanzen in Innenräumen senken nachhaltig psychischen Stress – ob im Büro, Krankenhaus oder Klassenzimmer.

Nachgewiesene Effekte:

Geringerer Puls und Blutdruck

Reduzierter Cortisolspiegel

Aktivierung des parasympathischen Nervensystems

2. Konzentration & geistige Leistung

Menschen, die echten Pflanzen ausgesetzt sind (nicht Fotos oder Kunstpflanzen), zeigen:

Bessere anhaltende Aufmerksamkeit

Schnellere Aufgabenwechsel

Weniger Fehler bei anspruchsvollen Tätigkeiten

Selbst eine mittelgroße Pflanze im Raum kann laut Probanden die eigene Produktivität und Aufmerksamkeit verbessern.

3. Stimmung & Genesung

In Kliniken erholten sich Patient*innen mit Pflanzen im Raum oder Blick ins Grüne:

Schneller und mit weniger Schmerzmitteln

Mit besserem emotionalem Zustand

Laut Ulrich et al. (1991) auch mit messbar kürzerem Aufenthalt

Visuelle Harmonie & Gestaltungseffekte

Grünpflanzen durchbrechen sterile, glatte Flächen und machen Räume weicher, lebendiger – visuell wie atmosphärisch.

Sie bringen:

Struktur und Farbe in monotone Umgebungen

Asymmetrie & Natürlichkeit, die das Auge entspannen

Fokus-Elemente, die visuelle Überforderung (z. B. durch Bildschirme) abmildern

Designer*innen nennen das „visuelle Entlastung“ – und das ist kein ästhetisches Beiwerk, sondern trägt zur mentalen Erholung bei.

Pflanzen sind keine Geräte, sondern lebendige Gestaltungselemente – mit Wirkung.

Biophilic Design: Warum Pflanzen Räume verändern

Das Konzept des Biophilic Design untersucht, wie Architektur und Raumgestaltung unsere Verbindung zur Natur wiederherstellen können – eine Verbindung, die wir evolutionär brauchen, in Städten aber oft verlieren.

Zimmerpflanzen:

Erinnern an natürliche Ökosysteme

Zentrieren uns im Hier und Jetzt (Achtsamkeit)

Stärken Routinen der Fürsorge (gießen, beobachten), die emotionale Bindung und Selbstwirksamkeit fördern

Das ist keine esoterische Wohlfühlidee, sondern ein nachgewiesener psychologischer Effekt, der sich auf:

mentale Gesundheit

Arbeitszufriedenheit

Wohnqualität und Identität

auswirkt.

Fazit: Zimmerpflanzen lohnen sich – nur nicht wegen der Luft

Effekt | Wissenschaftlich belegt? | Mechanismus |

Luftreinigung | ❌ Nein (nicht im Alltag) | Nur in abgeschlossenen oder technisch unterstützten Systemen |

Stressabbau | ✅ Ja | Visuelle & sensorische Reize |

Stimmungsausgleich | ✅ Ja | Naturkontakt & Umgebungswirkung |

Konzentration | ✅ Ja | Visuelle Entlastung & Aufmerksamkeitsregulation |

Luftbefeuchtung | ⚠️ Teilweise | Transpiration, aber schwer steuerbar |

VOC-Abbau | ❌ Selten | Nur mit aktiven Substraten & Luftführung |

Ästhetik & Raumgefühl | ✅ Unbestreitbar | Farbe, Textur, Rhythmus & Ruhe in der Raumgestaltung |

Kurz gesagt:

Zimmerpflanzen sind wertvoll. Nicht als Luftfilter – aber als psychologische Ressource, als Teil achtsamer Alltagsgestaltung und als wirkungsvolles Designelement.

Wenn du dich wohler fühlst, konzentrierter arbeitest und lieber in deinem Raum bist – dann leisten deine Pflanzen mehr als jeder Marketing-Claim verspricht.

Letzter Gedanke: Hör auf zu fragen, was Pflanzen für dich tun sollen

Zimmerpflanzen sind keine Luftfilter im Mini-Format – und sie waren es nie. Die Idee, dass sie „die Luft reinigen“, stammt aus Laborexperimenten, die mit echtem Wohnen nichts zu tun haben. In der Realität entfernen sie keine Schadstoffe, ersetzen keine Lüftung und sind kein Ersatz für gesunde Raumlufttechnik.

Vielleicht ist es also an der Zeit, die Frage zu ändern.

Statt zu fragen, was eine Pflanze für dich tun kann, frag dich:Was willst du mit deinem Raum erleben?

Eine Pflanze macht deine Luft nicht sauberer – aber vielleicht verändert sie, wie du dich in deinem Zuhause fühlst.

Sie schenkt dir etwas zum Beobachten.

Etwas, um das du dich kümmern kannst.

Etwas, das wächst, wenn du es wachsen lässt.

Etwas, das dich entschleunigt.

Kauf dir keine Pflanze, um Schadstoffe zu binden –kauf sie, weil das Pflegen, das Warten, das Wachsenlassen ein Teil von dir werden kann.

Als Hobby. Als stiller Gegenpol zum Alltag. Als täglicher Reminder, dass Leben Zeit braucht.

Und genau das ist mehr als genug.

Quellen & Weiterführende Literatur

Hier findest du die wichtigsten Studien und Fachartikel, die die Inhalte dieses Artikels belegen. Wenn du tiefer in die wissenschaftlichen Hintergründe rund um Pflanzen, Raumluft und psychologische Effekte eintauchen möchtest, sind diese Quellen ein guter Startpunkt.

Aydogan, A., & Montoya, L. D. (2011). Formaldehyde removal by common indoor plant species and various growing media. Atmospheric Environment, 45(16), 2675–2682. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.02.062

Cummings, B. E., & Waring, M. S. (2019). Potted plants do not improve indoor air quality: A review and analysis of reported VOC removal efficiencies. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. https://doi.org/10.1038/s41370-019-0175-7

Dela Cruz, M., Christensen, J. H., Thomsen, J. D., & Müller, R. (2014). Can ornamental potted plants remove volatile organic compounds from indoor air? A review. Environmental Science and Pollution Research, 21(24), 13909–13928. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3240-x

Godish, T., & Guidon, C. (1989). An assessment of biological air purification as a formaldehyde mitigation measure under dynamic laboratory chamber conditions. Environmental Pollution, 61(1), 13–20. https://doi.org/10.1016/0269-7491(89)90087-0

Grinde, B., & Patil, G. G. (2009). Biophilia: Does visual contact with nature impact on health and well-being? International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(9), 2332–2343. https://doi.org/10.3390/ijerph6092332

Guieysse, B., Hort, C., Platel, V., Munoz, R., Ondarts, M., & Revah, S. (2008). Biological treatment of indoor air for VOC removal: Potential and challenges. Biotechnology Advances, 26(5), 398–410. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.05.006

Irga, P. J., Torpy, F. R., & Burchett, M. D. (2013). Can hydroculture be used to enhance the performance of indoor plants for the removal of air pollutants? Atmospheric Environment, 77, 267–271. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.04.078

Kim, K. J., Jeong, M. I., Lee, D. W., Song, J. S., Kim, H. D., Yoo, E. H., et al. (2010). Variation in formaldehyde re moval efficiency among indoor plant species. HortScience, 45(10), 1489–1495. DOI: 10.21273/HORTSCI.45.10.1489

Kim, K. J., Kil, M. J., Song, J. S., Yoo, E. H., Son, K.-C., & Kays, S. J. (2008). Efficiency of volatile formaldehyde removal by indoor plants: Contribution of aerial plant parts versus the root zone. Journal of the American Society for Horticultural Science, 133(4), 521–526. https://doi.org/10.21273/JASHS.133.4.521

Kim, K. J., Kim, H. J., Khalekuzzaman, M., Yoo, E. H., Jung, H. H., & Jang, H. S. (2016). Removal ratio of gaseous toluene and xylene transported from air to root zone via the stem by indoor plants. Environmental Science and Pollution Research, 23, 6149–6158. https://doi.org/10.1007/s11356-015-5918-1

McSweeney, J., Rainham, D., Johnson, S. A., Sherry, S. B., & Singleton, J. (2015). Indoor nature exposure (INE): A health-promotion framework. Health Promotion International, 30(1), 126–139. https://doi.org/10.1093/heapro/dau081

Orwell, R. L., Wood, R. A., Burchett, M. D., Tarran, J., & Torpy, F. (2006). The potted-plant microcosm substantially reduces indoor air VOC pollution: II. Laboratory study. Water, Air, and Soil Pollution, 177, 59–80. https://doi.org/10.1007/s11270-006-9092-3

Orwell, R. L., Wood, R. A., Tarran, J., Torpy, F., & Burchett, M. D. (2004). Removal of benzene by the indoor plant/substrate microcosm and implications for air quality. Water, Air, and Soil Pollution, 157(1), 193–207. https://doi.org/10.1023/B:WATE.0000038896.55713.5b

Russell, J. A., Hu, Y., Chau, L., Pauliushchyk, M., Anastopoulos, I., Anandan, S., et al. (2014). Indoor-biofilter growth and exposure to airborne chemicals drive similar changes in plant root bacterial communities. Applied and Environmental Microbiology, 80(15), 4805–4814. https://doi.org/10.1128/AEM.00595-14

Schmitz, H., Hilgers, U., & Weidner, M. (2000). Assimilation and metabolism of formaldehyde by leaves appear unlikely to be of value for indoor air purification. New Phytologist, 147(2), 307–315. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2000.00700.x

Soreanu, G., Dixon, M., & Darlington, A. (2013). Botanical biofiltration of indoor gaseous pollutants—a mini-review. Chemical Engineering Journal, 229, 585–594. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.06.074

Wang, Z., & Zhang, J. S. (2011). Characterization and performance evaluation of a full-scale activated carbon-based dynamic botanical air filtration system for improving indoor air quality. Building and Environment, 46(3), 758–768. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.10.008

Weschler, C. J. (2009). Changes in indoor pollutants since the 1950s. Atmospheric Environment, 43(1), 153–169. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.09.044

Wolverton, B. C., Johnson, A., & Bounds, K. (1989). Interior landscape plants for indoor air pollution abatement (NASA Report No. TM-101768). NASA Stennis Space Center. https://ntrs.nasa.gov/citations/19930073077

Wolverton, B. C. (1996). How to grow fresh air: 50 houseplants that purify your home or office. Penguin Books.

Xu, Z., Wang, L., & Hou, H. (2011). Formaldehyde removal by potted plant–soil systems. Journal of Hazardous Materials, 192(1), 314–318. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.05.002

Yang, D. S., Pennisi, S. V., Son, K.-C., & Kays, S. J. (2009). Screening indoor plants for volatile organic pollutant removal efficiency. HortScience, 44(5), 1377–1381. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.5.1377

Yoo, M. H., Kwon, Y. J., Son, K.-C., & Kays, S. J. (2006). Efficacy of indoor plants for the removal of single and mixed volatile organic pollutants and physiological effects of the volatiles on the plants. Journal of the American Society for Horticultural Science, 131(4), 452–458. https://doi.org/10.21273/JASHS.131.4.452

Zhang, J. W., Piff, P. K., Iyer, R., Koleva, S., & Keltner, D. (2014). An occasion for unselfing: Beautiful nature leads to prosociality. Journal of Environmental Psychology, 37, 61–72. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.11.008

Zhang, L., Routsong, R., & Strand, S. E. (2019). Greatly enhanced removal of volatile organic carcinogens by a genetically modified houseplant, pothos ivy (Epipremnum aureum) expressing the mammalian cytochrome P450 2e1 gene. Environmental Science & Technology, 53(1), 325–331. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04811

Comments